映画感想 [2201-2300]

時折視点が合ってしまう。合ってしまうから逸らしてしまう。女の好意を小出しにして恋しさを煽る障害を案分する際に、少女漫画にとってのアメコミの異質性が利用されるだけではない。鬼神は少女漫画に引き寄せられ合理化され、礫岩的構成すら解消される。

時折視点が合ってしまう。合ってしまうから逸らしてしまう。女の好意を小出しにして恋しさを煽る障害を案分する際に、少女漫画にとってのアメコミの異質性が利用されるだけではない。鬼神は少女漫画に引き寄せられ合理化され、礫岩的構成すら解消される。

友人を選べと背反する選択を迫られる。傍流として背反すべき選択を受容するややサイコ的な感性がある。不倫がかえって愛を実証すると男はいう。友人を選ぶ背反の先には友人と恋人の選択がある。しかし友人を恋しがる男を見て女は軟化する。背反を無効にしたのは友人に備わる徳の感化であり、そのために友人を庇った・嫌悪する男に評価された・日雇いバイトをした等々、徳が例示されていく。

友人を選べと背反する選択を迫られる。傍流として背反すべき選択を受容するややサイコ的な感性がある。不倫がかえって愛を実証すると男はいう。友人を選ぶ背反の先には友人と恋人の選択がある。しかし友人を恋しがる男を見て女は軟化する。背反を無効にしたのは友人に備わる徳の感化であり、そのために友人を庇った・嫌悪する男に評価された・日雇いバイトをした等々、徳が例示されていく。

野人とインテリの対比が機能しない。事態を招いたのは野人の無能力でもインテリの機智でもなく、単なる性欲への敗北である。見解に矛盾がないので羅生門効果も成立していない。総じて軽い芝居のなか、野人と性欲文系の狭間でウンザリするベンアフが苦労人の資質を活かせば、負けじと国王アレックス・ロウザーが堺雅人の形態模写に走る。アダムの馬面がボコボコになるのは造形の不思議。雇われのリドリーは文学キャバクラの交歓や法廷セクハラで血管を浮かせる。

野人とインテリの対比が機能しない。事態を招いたのは野人の無能力でもインテリの機智でもなく、単なる性欲への敗北である。見解に矛盾がないので羅生門効果も成立していない。総じて軽い芝居のなか、野人と性欲文系の狭間でウンザリするベンアフが苦労人の資質を活かせば、負けじと国王アレックス・ロウザーが堺雅人の形態模写に走る。アダムの馬面がボコボコになるのは造形の不思議。雇われのリドリーは文学キャバクラの交歓や法廷セクハラで血管を浮かせる。

原田と玉三郎が二人がかりで演技を矯正しても、キャピキャピする大楠に悲鳴を上げてしまう沢田。彼の躁は観測の権利を巡る闘争に起因するのだが、この舞台調では観測が原理的に困難であり、女の顔が見えそうにもない。むしろ効いてくるのは原田が体を張って作った沢田不在の時間だ。

原田と玉三郎が二人がかりで演技を矯正しても、キャピキャピする大楠に悲鳴を上げてしまう沢田。彼の躁は観測の権利を巡る闘争に起因するのだが、この舞台調では観測が原理的に困難であり、女の顔が見えそうにもない。むしろ効いてくるのは原田が体を張って作った沢田不在の時間だ。

第3村の教条劇が綾波を哀れに見せる手口に、初号機搭乗前に勃発する昼メロのような痴話喧嘩。昭和の感性は、オッサンたちの実験演劇をキモがらせる自意識に掣肘されながらも、発達障害に性格・根性論で対応しようとする。そして宇部の大俯瞰に決算される昭和の感性に長い青春の終焉がリンクする。

第3村の教条劇が綾波を哀れに見せる手口に、初号機搭乗前に勃発する昼メロのような痴話喧嘩。昭和の感性は、オッサンたちの実験演劇をキモがらせる自意識に掣肘されながらも、発達障害に性格・根性論で対応しようとする。そして宇部の大俯瞰に決算される昭和の感性に長い青春の終焉がリンクする。

野川由美子の天然を生活力へ置換する際、淡白が愛の信憑性と矛盾する課題が対生成される。男たちは引き際のよさで女の好意を恣にするが、あくまで引いてしまうのである。これに対応して佐野浅夫は別れの演技で恋心を本物にする。老獪な嵯峨善兵はスワッピングに準ずる拗れに走り、語り手はその性癖とマッチングして饒舌となる。事態を俯瞰視する川地民夫は盲目ゆえに明るい天然の機構性に言及する。

野川由美子の天然を生活力へ置換する際、淡白が愛の信憑性と矛盾する課題が対生成される。男たちは引き際のよさで女の好意を恣にするが、あくまで引いてしまうのである。これに対応して佐野浅夫は別れの演技で恋心を本物にする。老獪な嵯峨善兵はスワッピングに準ずる拗れに走り、語り手はその性癖とマッチングして饒舌となる。事態を俯瞰視する川地民夫は盲目ゆえに明るい天然の機構性に言及する。

天然の妖婦が男を煙で巻こうにも男の方も天然で妖婦物が成立しない。多動な人間観に基づいて進行する会話は10秒を越えて同じ話題を扱えず、意思の疎通は偶然の産物にすぎなくなる。目前で大破するガウマン機への感情がギギへの性欲へ混線・援用されるように。原作が書かれた時点では想定され得なかったリアリズムの文体が多動的な会話劇を消化できないように見える。

天然の妖婦が男を煙で巻こうにも男の方も天然で妖婦物が成立しない。多動な人間観に基づいて進行する会話は10秒を越えて同じ話題を扱えず、意思の疎通は偶然の産物にすぎなくなる。目前で大破するガウマン機への感情がギギへの性欲へ混線・援用されるように。原作が書かれた時点では想定され得なかったリアリズムの文体が多動的な会話劇を消化できないように見える。

レオン・ライの顎髭とリッチー・レンの膨張頭髪が互いを引き寄せ合うオッサン連星の公転運動。子犬のようにレオンを慕うミシェル・イェのアイドル性と汚らしいオッサンらの間で鼻の下が伸縮を繰り返すうちに、リッチーの内情が前振りなく本筋を浸食しピタゴラ銃撃選で事は自己完結するが、公転運動は謎の輪廻を装いながら、死者の負債から解放される課題から受け手を逸らしつづける。ドサクサにそうした創作上の意味があるとわかれば、人間を次々と使い捨てていく筋の不経済からの解放もある。ダンテ・ラム文芸の訳の分からない安定感。

レオン・ライの顎髭とリッチー・レンの膨張頭髪が互いを引き寄せ合うオッサン連星の公転運動。子犬のようにレオンを慕うミシェル・イェのアイドル性と汚らしいオッサンらの間で鼻の下が伸縮を繰り返すうちに、リッチーの内情が前振りなく本筋を浸食しピタゴラ銃撃選で事は自己完結するが、公転運動は謎の輪廻を装いながら、死者の負債から解放される課題から受け手を逸らしつづける。ドサクサにそうした創作上の意味があるとわかれば、人間を次々と使い捨てていく筋の不経済からの解放もある。ダンテ・ラム文芸の訳の分からない安定感。

ニコラス・ツェーが真空のように災厄を引き寄せていく偶然の過剰は情実社会の密度を反映しているのだが、不幸の集中に比例して事態は逆に放散し先が見えなくなる。ニック・チョン宅の構造がわからないまま、夫婦の話が進行するように。事態は不幸の中心に進んではいたのだが、その収束こそ受け手から隠しておきたい感覚であるゆえに、エスカレーターを逆走する浮遊感に苛まれる。しかし行き着いた災厄の中心こそ、焦点のぼやけた非人称の空間なのだ。

ニコラス・ツェーが真空のように災厄を引き寄せていく偶然の過剰は情実社会の密度を反映しているのだが、不幸の集中に比例して事態は逆に放散し先が見えなくなる。ニック・チョン宅の構造がわからないまま、夫婦の話が進行するように。事態は不幸の中心に進んではいたのだが、その収束こそ受け手から隠しておきたい感覚であるゆえに、エスカレーターを逆走する浮遊感に苛まれる。しかし行き着いた災厄の中心こそ、焦点のぼやけた非人称の空間なのだ。

無法の自由を謳歌する行政不信は、自由だからこそ対処療法に促されるまま、目的もなくクアラルンプールの街頭を荒らし回る。公園の沈んだ水底を漂う無意識の流れが人を操るのである。

無法の自由を謳歌する行政不信は、自由だからこそ対処療法に促されるまま、目的もなくクアラルンプールの街頭を荒らし回る。公園の沈んだ水底を漂う無意識の流れが人を操るのである。

下僚の鬱屈に同期しないと成り立たたない話だから、すべてはエイジア・ケイト・ディロンの挑発的な芝居にかかっているし、またそれに成功している。が、キャリア女性への加虐がもたらす倫理コード違反を回避するために、遣り口が回りくどくなる。科博日本館でおたく談義に夢中になったオッサンたちにディロンは業を煮やすのである。旅回りもイアン・マクシェーンの動機も怨恨の雰囲気をづくりに止まり、後者に至ってはフォローを入れねばならぬほど事態の合理性に欠いている。

下僚の鬱屈に同期しないと成り立たたない話だから、すべてはエイジア・ケイト・ディロンの挑発的な芝居にかかっているし、またそれに成功している。が、キャリア女性への加虐がもたらす倫理コード違反を回避するために、遣り口が回りくどくなる。科博日本館でおたく談義に夢中になったオッサンたちにディロンは業を煮やすのである。旅回りもイアン・マクシェーンの動機も怨恨の雰囲気をづくりに止まり、後者に至ってはフォローを入れねばならぬほど事態の合理性に欠いている。

セットを構築して人間をそこに放り込めば、動線が勝手に筋を動かすはずだ。時の隔たりが人間を理解不能にしても、美術という物証は裏切らないからである。小沢栄太郎に中島そのみを絡ませることで白川由美の情操を支配できると発見されたとき、昭和の民度という毒沼から人々は飛翔する。

セットを構築して人間をそこに放り込めば、動線が勝手に筋を動かすはずだ。時の隔たりが人間を理解不能にしても、美術という物証は裏切らないからである。小沢栄太郎に中島そのみを絡ませることで白川由美の情操を支配できると発見されたとき、昭和の民度という毒沼から人々は飛翔する。

状況に媚態で反応してしまう女。ガンギマリで暇をつぶす男たち。景物と絡むと下世話にしかならないカメラの挙動と大仰な劇伴は、下世話であるからこそ、女の科を捕捉してしまうと鷹揚と笑いを互換させる。

状況に媚態で反応してしまう女。ガンギマリで暇をつぶす男たち。景物と絡むと下世話にしかならないカメラの挙動と大仰な劇伴は、下世話であるからこそ、女の科を捕捉してしまうと鷹揚と笑いを互換させる。

脅威を適切に判定できない無能力が憎悪を駆り立てながらも、男には無謀に走らずにはいられない暗い情熱に自覚があり、その受動性が先に電話を切られる嘆きとなる。ドンソクにしても自分の肉塊が勝手に転がっていく点で事情は同じなのだが、彼の場合、自然物が意志を持ってしまう漫談になってしまう。

脅威を適切に判定できない無能力が憎悪を駆り立てながらも、男には無謀に走らずにはいられない暗い情熱に自覚があり、その受動性が先に電話を切られる嘆きとなる。ドンソクにしても自分の肉塊が勝手に転がっていく点で事情は同じなのだが、彼の場合、自然物が意志を持ってしまう漫談になってしまう。

基本は生霊でしかなく実体に会えばそれまでである。補助線としての死者との再会には深入りしない。帰ってくると生霊の本体が死者に見えてしまうのは、祖母の補助線が効いている。生霊から死人へと縦横する属性が、肉体を越えて記憶が残っていた感動の前提となる経時感覚をもたらしている。

基本は生霊でしかなく実体に会えばそれまでである。補助線としての死者との再会には深入りしない。帰ってくると生霊の本体が死者に見えてしまうのは、祖母の補助線が効いている。生霊から死人へと縦横する属性が、肉体を越えて記憶が残っていた感動の前提となる経時感覚をもたらしている。

永田洋子に代表される女性の一般職的サディズムがノリノリに抽出されるほど、森恒夫が棒演説に陥没していき、場違いにも程がある原田芳雄の飄々としたナレーションとともに、総括から理由を奪ってしまう。殺戮の動機を追及しないのならイデオロギーは脱臭され、事は病理論に落ち着いてしまう。その臨床体験こそ永田のゾクゾクするようなサディズムや露営の楽しみを抽出するのだが、あくまで演歌調に固執する叙法は病理観察とかみ合わず、事件の輪郭をぼかす上に、管理人妻の奥貫薫に異様な色気を宿らせる。

永田洋子に代表される女性の一般職的サディズムがノリノリに抽出されるほど、森恒夫が棒演説に陥没していき、場違いにも程がある原田芳雄の飄々としたナレーションとともに、総括から理由を奪ってしまう。殺戮の動機を追及しないのならイデオロギーは脱臭され、事は病理論に落ち着いてしまう。その臨床体験こそ永田のゾクゾクするようなサディズムや露営の楽しみを抽出するのだが、あくまで演歌調に固執する叙法は病理観察とかみ合わず、事件の輪郭をぼかす上に、管理人妻の奥貫薫に異様な色気を宿らせる。

演技観が芝居を支配するのではなく、役者の肉体の個性に引っ張られるままに、勝新と裕次郎と仲代がそれぞれジャンルの違う芝居をやっている。文字面では会話が成立しても絵面がホンを裏切り続ける。肉体に介入を試みる文意は肉体に拒まれる。愛刀に悪さをされると、肉体を怒張させながら三島は割腹して恣意に抗議する。意志を欠いた殺人マシンに振り回され、芝居観はおのれを見失ったのか。演者の肉体に筋が翻弄された結果、男は流されマシンとなったのか。山本圭の時空を超越するインテリ声が役者たちの個性をかろうじて癒着させる。しかし、その融通無碍は仲代の悪意を好意に解釈してしまい、悲劇をコントにしてしまう。座敷牢のコント55号はこの前兆である。

演技観が芝居を支配するのではなく、役者の肉体の個性に引っ張られるままに、勝新と裕次郎と仲代がそれぞれジャンルの違う芝居をやっている。文字面では会話が成立しても絵面がホンを裏切り続ける。肉体に介入を試みる文意は肉体に拒まれる。愛刀に悪さをされると、肉体を怒張させながら三島は割腹して恣意に抗議する。意志を欠いた殺人マシンに振り回され、芝居観はおのれを見失ったのか。演者の肉体に筋が翻弄された結果、男は流されマシンとなったのか。山本圭の時空を超越するインテリ声が役者たちの個性をかろうじて癒着させる。しかし、その融通無碍は仲代の悪意を好意に解釈してしまい、悲劇をコントにしてしまう。座敷牢のコント55号はこの前兆である。

ウィレム・デフォーの徳と手際のよさが彼の境遇をミスマッチに見せる謎に呼応して、その機知は、不幸に対処すべく発動するために、災難の予兆と化す。このつらみは淘汰圧が男にもたらした栄光でもある。肉体という売り物が、母から生活力を奪い続けるからだ。

ウィレム・デフォーの徳と手際のよさが彼の境遇をミスマッチに見せる謎に呼応して、その機知は、不幸に対処すべく発動するために、災難の予兆と化す。このつらみは淘汰圧が男にもたらした栄光でもある。肉体という売り物が、母から生活力を奪い続けるからだ。

事件の端緒となり大人たちに災厄をもたらすのは、ルッキズムにスポイルされた幼女の乱脈である。しかし生存戦略に忠実な媚びは大人たちを腑抜けにして行政を恣意的に運営させる。これは二重のマッチポンプである。災厄の引き金となった媚びが幼女を救う。事件を拡大する行政の恣意が事件を解決してしまう。

事件の端緒となり大人たちに災厄をもたらすのは、ルッキズムにスポイルされた幼女の乱脈である。しかし生存戦略に忠実な媚びは大人たちを腑抜けにして行政を恣意的に運営させる。これは二重のマッチポンプである。災厄の引き金となった媚びが幼女を救う。事件を拡大する行政の恣意が事件を解決してしまう。

少女の口や食べ方は汚いが、姿勢を崩すことはない。そこまでやると映画にならない。金魚鉢として自己言及されるこの緩やかさは、色彩という静物で動物を圧する以外に語る術を持たない映画の叫びであるがゆえに、悲恋にも構造的な弛みを及ぼしてしまう。しかし金魚鉢の緩やかさには子宮のような温暖な甘さがある。椎名桔平の度量を捕捉して文系に弱い土屋アンナという幻想をかえって引き立てるからだ。流産に対する土屋の大仰な反応は不可解だが、保育器の前兆的な何かだろう。

少女の口や食べ方は汚いが、姿勢を崩すことはない。そこまでやると映画にならない。金魚鉢として自己言及されるこの緩やかさは、色彩という静物で動物を圧する以外に語る術を持たない映画の叫びであるがゆえに、悲恋にも構造的な弛みを及ぼしてしまう。しかし金魚鉢の緩やかさには子宮のような温暖な甘さがある。椎名桔平の度量を捕捉して文系に弱い土屋アンナという幻想をかえって引き立てるからだ。流産に対する土屋の大仰な反応は不可解だが、保育器の前兆的な何かだろう。

バーレスクの叙法が、類型にとどめられるKKK関係者にかえって造形的強度を与え、良識的な警官たちを絵空事に見せてしまう。作者の資質が図らずも野放図に共鳴するのはバーホーベン的である。天然と作為の間を揺蕩うようなその夢遊する作劇の感覚は、ジョン・デヴィッド・ワシントンの眠たげな瞼に安らい、彼に得難い徳を付与するのだが、事件は一サイコの犯罪に矮小化されてしまう。

バーレスクの叙法が、類型にとどめられるKKK関係者にかえって造形的強度を与え、良識的な警官たちを絵空事に見せてしまう。作者の資質が図らずも野放図に共鳴するのはバーホーベン的である。天然と作為の間を揺蕩うようなその夢遊する作劇の感覚は、ジョン・デヴィッド・ワシントンの眠たげな瞼に安らい、彼に得難い徳を付与するのだが、事件は一サイコの犯罪に矮小化されてしまう。

書架の形状が楠侑子の身体に科を作らせ、ストーキングへの憎悪を煽る。日常の凶器物が春川ますみのただの不作為を劇画にする。構造の支えを持たない露口茂はダメを加速させ、もはや憎悪を越えていくが、不決断に身を任せるますみんも最終的には事態の収拾に達するものの、過程を案に相違させる。事態が自然の営為に終わってしまえば、ますみんは死神になりそうだが、西村晃の性欲が家庭を円満にせずにはおかない。

書架の形状が楠侑子の身体に科を作らせ、ストーキングへの憎悪を煽る。日常の凶器物が春川ますみのただの不作為を劇画にする。構造の支えを持たない露口茂はダメを加速させ、もはや憎悪を越えていくが、不決断に身を任せるますみんも最終的には事態の収拾に達するものの、過程を案に相違させる。事態が自然の営為に終わってしまえば、ますみんは死神になりそうだが、西村晃の性欲が家庭を円満にせずにはおかない。

事は基本的に志村喬の視点で観測されながらも、絶えず三船の視点に憑依したがる衝動がある。ふたりともムラっ気で分かりにくいのだが、病状に応じて態度を緩急剛柔させる志村に三船がドキドキしてくるのである。何があっても三船が引き寄せられてしまう志村の沼は、図式化された諸悪ゆえに三船個人の課題を社会問題として志村に把握させる。しかし悪の中心だからこそ三船が志村の沼に吸引されるのはまずい。志村と三船の間で往来する視点は問題の曰く言い難さの構造的なきしみである。

事は基本的に志村喬の視点で観測されながらも、絶えず三船の視点に憑依したがる衝動がある。ふたりともムラっ気で分かりにくいのだが、病状に応じて態度を緩急剛柔させる志村に三船がドキドキしてくるのである。何があっても三船が引き寄せられてしまう志村の沼は、図式化された諸悪ゆえに三船個人の課題を社会問題として志村に把握させる。しかし悪の中心だからこそ三船が志村の沼に吸引されるのはまずい。志村と三船の間で往来する視点は問題の曰く言い難さの構造的なきしみである。

性欲と仕事が絡み月並みな痴愚となったのであれば、性欲から愛を遠心分離するべくステージは回り始める。最後に至る純愛は性欲的には一方通行だからこそドキドキがあり、セクシャリティの疎外感が訴える射程を越えていく。愛から分離された肉欲たるリチャード・マッデンは、記号すぎるあまり性悪にしては愛嬌がある。遠心分離の過程では、尺の大半は八の字眉で恍惚とする薄毛のメタボの大接写で占められ、特殊趣味が全開になる。

性欲と仕事が絡み月並みな痴愚となったのであれば、性欲から愛を遠心分離するべくステージは回り始める。最後に至る純愛は性欲的には一方通行だからこそドキドキがあり、セクシャリティの疎外感が訴える射程を越えていく。愛から分離された肉欲たるリチャード・マッデンは、記号すぎるあまり性悪にしては愛嬌がある。遠心分離の過程では、尺の大半は八の字眉で恍惚とする薄毛のメタボの大接写で占められ、特殊趣味が全開になる。

道学者と称して社交の手続きを無視してくる男の甘えが業腹である。引っ越しという経済的な名目で脅されたほうがよほど受容できる。むしろ脅しを欲していたのだが、引っ越しという物証でなければ女は自分の欲望に気づかない。婚約者の自閉にもいら立ちは募り、時に道学者の押しを無効にするその天然が頼もしくもある。何もかもダダ洩れにする叔母の自閉は、機械的特性ゆえの誤動作を引き起こし、あらゆるものを媒介してしまう。婚約者は引き際のよさで三角関係の踏み台となり、筋にしこりを残したまま終わる。

道学者と称して社交の手続きを無視してくる男の甘えが業腹である。引っ越しという経済的な名目で脅されたほうがよほど受容できる。むしろ脅しを欲していたのだが、引っ越しという物証でなければ女は自分の欲望に気づかない。婚約者の自閉にもいら立ちは募り、時に道学者の押しを無効にするその天然が頼もしくもある。何もかもダダ洩れにする叔母の自閉は、機械的特性ゆえの誤動作を引き起こし、あらゆるものを媒介してしまう。婚約者は引き際のよさで三角関係の踏み台となり、筋にしこりを残したまま終わる。

フォークナーと牛舎の間で振幅する一貫しない知的態度には功罪がある。それは階級を媒介するために、女を属人的な窮地にはめ込むにあたり、社会問題を参照できる。町内会長とビニールハウスを繋ぎ、サイコの絵空事にスリラーの充溢を実装する。しかし男の失意をその知的態度からは演繹できなくなるのだ。大沢たかお(スティーヴン・ユァン)のサイコな自然哲学は表向きかかる無分節を称揚するが、そのサイコ言動は秩序の希求して時に苛立ちを隠せない。

フォークナーと牛舎の間で振幅する一貫しない知的態度には功罪がある。それは階級を媒介するために、女を属人的な窮地にはめ込むにあたり、社会問題を参照できる。町内会長とビニールハウスを繋ぎ、サイコの絵空事にスリラーの充溢を実装する。しかし男の失意をその知的態度からは演繹できなくなるのだ。大沢たかお(スティーヴン・ユァン)のサイコな自然哲学は表向きかかる無分節を称揚するが、そのサイコ言動は秩序の希求して時に苛立ちを隠せない。

妻と死別した男は正しく年を取れなくなっている。沢田の老いの容貌は声の張りと釣り合わず、大友克洋マンガの老人のように年齢不詳である。時が止まっているから人も物も朽ちることはなく、沢田の山荘と奈良岡朋子の山小屋はセットのように生活感がない。挙措の全てが媚び媚びしい松たか子のプロ精神は、去勢された男の気色の悪さをブーストし、尾美としのりをあんまりな誇張に至らしめる。とうぜん作家と編集者の関係性は不穏極まりなく、老犬だけが無為自然で救われる。

妻と死別した男は正しく年を取れなくなっている。沢田の老いの容貌は声の張りと釣り合わず、大友克洋マンガの老人のように年齢不詳である。時が止まっているから人も物も朽ちることはなく、沢田の山荘と奈良岡朋子の山小屋はセットのように生活感がない。挙措の全てが媚び媚びしい松たか子のプロ精神は、去勢された男の気色の悪さをブーストし、尾美としのりをあんまりな誇張に至らしめる。とうぜん作家と編集者の関係性は不穏極まりなく、老犬だけが無為自然で救われる。

内容のない不条理な事件に意味を与えようと日常が悲酸の前奏に没頭するあまり、部活のノリが膨張し戦いまでも包摂する。その緩さは殺し合いの速度を捕捉するために時空を矯正し、戦いは走馬灯のように虚ろになり彼我の幾何を不明瞭にするが、日常に戻れば一転して悪趣味なほどの精度で実録の生々しさが摘出される。

内容のない不条理な事件に意味を与えようと日常が悲酸の前奏に没頭するあまり、部活のノリが膨張し戦いまでも包摂する。その緩さは殺し合いの速度を捕捉するために時空を矯正し、戦いは走馬灯のように虚ろになり彼我の幾何を不明瞭にするが、日常に戻れば一転して悪趣味なほどの精度で実録の生々しさが摘出される。

天然ゆえにリミッターの外れた男に出来ないことはなく、内面を持たないために間者にはうってつけだが、話は人を叙述する営みだから無内面には耐え難く、原田甲斐という形で千恵蔵を分離して、ガチガチに作為的な旧劇の芝居をやらせる。つまり多重人格物に近く、恋愛に誤配に際しても、無内面が作者の性欲(女中フェチ)による操作を受け入れながら、その内面が相変わらず計り知れないのはいかにもサイコ的である。

天然ゆえにリミッターの外れた男に出来ないことはなく、内面を持たないために間者にはうってつけだが、話は人を叙述する営みだから無内面には耐え難く、原田甲斐という形で千恵蔵を分離して、ガチガチに作為的な旧劇の芝居をやらせる。つまり多重人格物に近く、恋愛に誤配に際しても、無内面が作者の性欲(女中フェチ)による操作を受け入れながら、その内面が相変わらず計り知れないのはいかにもサイコ的である。

ジト目がたまらないマルガリータ・テレホワのやさぐれアイドル映画。女の視点と第三者のそれを切り替えることで定義される状況は、几帳面に被写体に寄ってワイプする暴力的な方法で仕切られ、絵面の格調とワークの卑俗さは拮抗しつつ、諸視点を統合する時空のコラージュを完成させる。

ジト目がたまらないマルガリータ・テレホワのやさぐれアイドル映画。女の視点と第三者のそれを切り替えることで定義される状況は、几帳面に被写体に寄ってワイプする暴力的な方法で仕切られ、絵面の格調とワークの卑俗さは拮抗しつつ、諸視点を統合する時空のコラージュを完成させる。

ドキュメンタリーの叙法から突出せずにはいられない異様な愛苦しさを担保するのは、底の見えない岸井ゆきの内面である。それは自意識のない子どもや動物の痛ましさに類するゆえに、浄化の前提となるストレスの感応をわかりにくくする。課題は感情の見えない人物の抱える心の負荷を可視化する方法であり、コンビニ店員、巡邏警官その他が三浦の不穏な健康と手を携え小さなイベントを積み上げていく。

ドキュメンタリーの叙法から突出せずにはいられない異様な愛苦しさを担保するのは、底の見えない岸井ゆきの内面である。それは自意識のない子どもや動物の痛ましさに類するゆえに、浄化の前提となるストレスの感応をわかりにくくする。課題は感情の見えない人物の抱える心の負荷を可視化する方法であり、コンビニ店員、巡邏警官その他が三浦の不穏な健康と手を携え小さなイベントを積み上げていく。

綾瀬はるかから光秀にマスターマインドが交代してキムタクがトラブったのであるが、この機序に意識的ではない作者はむしろトラブルを恋愛の手段と見なすあまり、キムタクの闇落ちには段階を踏ませずとつぜん人が変わる。恋愛の磁場が成立する代わりにマクロの状況が痴話喧嘩に矮小化され、結果、色ボケしたキムタクに気合を入れるべく光秀が本能寺を焼くアクロバティックな歴史解釈となる。

綾瀬はるかから光秀にマスターマインドが交代してキムタクがトラブったのであるが、この機序に意識的ではない作者はむしろトラブルを恋愛の手段と見なすあまり、キムタクの闇落ちには段階を踏ませずとつぜん人が変わる。恋愛の磁場が成立する代わりにマクロの状況が痴話喧嘩に矮小化され、結果、色ボケしたキムタクに気合を入れるべく光秀が本能寺を焼くアクロバティックな歴史解釈となる。

劇中で幾度か指摘されるように、ドラゴ親子の恨み節を越える動機を提示できるどころか、逆に彼らの動機を強化してしまう結末でしかない。ジョーダンの方は去勢された男の顔が様になりすぎて、試合終盤ではその負け犬感がドラゴ組の悔しさと混然一体となり、人生をしくじった子どもたち・父親たちの勝ち負けを越えた広汎な敗北感が急速にリングを侵していく。

劇中で幾度か指摘されるように、ドラゴ親子の恨み節を越える動機を提示できるどころか、逆に彼らの動機を強化してしまう結末でしかない。ジョーダンの方は去勢された男の顔が様になりすぎて、試合終盤ではその負け犬感がドラゴ組の悔しさと混然一体となり、人生をしくじった子どもたち・父親たちの勝ち負けを越えた広汎な敗北感が急速にリングを侵していく。

五社演出がノリノリになって怪奇に走ろうとすれば、爆弾が立ちはだかり交通整理して筋の体裁がかろうじて保たれる。情念はウェス・アンダーソンのような箱庭の新宿に押し込められ、五社英雄アトラクションという誰も得をしない奇怪な外観となり、箱庭が爆弾の枷から解き放たれると、夢の跡というには大質量過ぎる墓標が西新宿に屹立する。

五社演出がノリノリになって怪奇に走ろうとすれば、爆弾が立ちはだかり交通整理して筋の体裁がかろうじて保たれる。情念はウェス・アンダーソンのような箱庭の新宿に押し込められ、五社英雄アトラクションという誰も得をしない奇怪な外観となり、箱庭が爆弾の枷から解き放たれると、夢の跡というには大質量過ぎる墓標が西新宿に屹立する。

目的は明示される。手段がほぼ全編にわたり不明である。この前衛的な構成によって劇中人物たちは手持ち無沙汰に陥り、マンガのような洋館で食って寝るだけの喜劇をやり始める。リウ・ハオツンも場違いの感が甚だしく、作者の性癖を煮詰めたようなアニメ声が発せられるたびに、事態の重さを計量できなくなる。事件をどのようなカテゴリ・抽象度で捕捉するのか作り手に明確な指針がないために、スリラーから段取りは欠落し、本筋には子ども探しの私情が混入し、アクションの時代考証は無茶苦茶になり、そのカットつなぎまでも飛び気味になる。科長(ニ・ダホン)の巨顔だけが作者の性欲の渦の防波堤となり、モグラ狩りという作中唯一のスリラーを育む。しかしそれでは特務内のいざこざでほぼ完結する話になり、共産側がますます添え物にすぎなくなる。

目的は明示される。手段がほぼ全編にわたり不明である。この前衛的な構成によって劇中人物たちは手持ち無沙汰に陥り、マンガのような洋館で食って寝るだけの喜劇をやり始める。リウ・ハオツンも場違いの感が甚だしく、作者の性癖を煮詰めたようなアニメ声が発せられるたびに、事態の重さを計量できなくなる。事件をどのようなカテゴリ・抽象度で捕捉するのか作り手に明確な指針がないために、スリラーから段取りは欠落し、本筋には子ども探しの私情が混入し、アクションの時代考証は無茶苦茶になり、そのカットつなぎまでも飛び気味になる。科長(ニ・ダホン)の巨顔だけが作者の性欲の渦の防波堤となり、モグラ狩りという作中唯一のスリラーを育む。しかしそれでは特務内のいざこざでほぼ完結する話になり、共産側がますます添え物にすぎなくなる。

冒頭の川辺と経血に独房の漏水。これは本来タルコフスキーに近い代物と思われるが、東映というシステムは怪奇のフォーマットで対応する以外に術を知らない。渡辺文雄の社会派リアリズム顔はとうぜん怪奇には与せず、かといって夏八木勲パートととも全く絡まず話を進めながらも、事件と勲一代記を暗に架橋する。勲の精力だけが把握可能な概念なのだ。芽衣子は終始受け身で扱いは災厄神に類する。

冒頭の川辺と経血に独房の漏水。これは本来タルコフスキーに近い代物と思われるが、東映というシステムは怪奇のフォーマットで対応する以外に術を知らない。渡辺文雄の社会派リアリズム顔はとうぜん怪奇には与せず、かといって夏八木勲パートととも全く絡まず話を進めながらも、事件と勲一代記を暗に架橋する。勲の精力だけが把握可能な概念なのだ。芽衣子は終始受け身で扱いは災厄神に類する。

地元ポリスコンビを漫才にしてしまうアジア的叙法と銃殺の現場を生態的に捕捉する距離感。相矛盾する感覚の通底にあると思われる通俗趣味は、筋に方向性を与えない代わりにその可動域を広くして次々とギミックを展開する。人間性を試す修羅場を量産し、終始性欲によって稼働するイケオヤジと童貞の毒が回って荒れ狂う若者たちを対比しながら、問題の根幹たる無学・貧困そのものへの憎悪に到達する。

地元ポリスコンビを漫才にしてしまうアジア的叙法と銃殺の現場を生態的に捕捉する距離感。相矛盾する感覚の通底にあると思われる通俗趣味は、筋に方向性を与えない代わりにその可動域を広くして次々とギミックを展開する。人間性を試す修羅場を量産し、終始性欲によって稼働するイケオヤジと童貞の毒が回って荒れ狂う若者たちを対比しながら、問題の根幹たる無学・貧困そのものへの憎悪に到達する。

最初にあるのは科を作る猟奇じみた幼児体へのおののきである。泥酔の件から幼児体型は天然と結託し、全盛期アイドルの畏怖をもたらし始める。その丸顔がガンギマる三田佳子と並ぶと遠近感はたちまち狂い、鼻濁音の田舎臭いアクセントという怪光線の飛び交う怪獣決戦となり、80年代文明の満漢全席を越えていく。才能がすべてを圧し解放する普遍のメカニズムが、時代性という遠近感を克服するのである。

最初にあるのは科を作る猟奇じみた幼児体へのおののきである。泥酔の件から幼児体型は天然と結託し、全盛期アイドルの畏怖をもたらし始める。その丸顔がガンギマる三田佳子と並ぶと遠近感はたちまち狂い、鼻濁音の田舎臭いアクセントという怪光線の飛び交う怪獣決戦となり、80年代文明の満漢全席を越えていく。才能がすべてを圧し解放する普遍のメカニズムが、時代性という遠近感を克服するのである。

器質的な叙法を用いる啓蒙的態度にとっては、その結婚があり得ないために、店主と妹をやや知的に問題のある人々にしてしまう。機能性を基準にして人を描き分ける感性は保証人詐欺での人の変容振りを愉快に捕捉し、生体そのものである赤ん坊への肉薄は虐待かと見紛うばかりである。他方で、少年の性能を持ち上げずにはいられないために社会小説はスポイルされる。その性能ならどんな環境でもやっていけそうに見えてしまう。作者のリベラリズムは古典的であり、ただ行政の浸透を願うばかりである。ややもすればアナクロに見えかねないその一途さは、北半球の客層には優越感を満たす材料にしかならないだろう。

器質的な叙法を用いる啓蒙的態度にとっては、その結婚があり得ないために、店主と妹をやや知的に問題のある人々にしてしまう。機能性を基準にして人を描き分ける感性は保証人詐欺での人の変容振りを愉快に捕捉し、生体そのものである赤ん坊への肉薄は虐待かと見紛うばかりである。他方で、少年の性能を持ち上げずにはいられないために社会小説はスポイルされる。その性能ならどんな環境でもやっていけそうに見えてしまう。作者のリベラリズムは古典的であり、ただ行政の浸透を願うばかりである。ややもすればアナクロに見えかねないその一途さは、北半球の客層には優越感を満たす材料にしかならないだろう。

コリン・ファレルを沈思させれば、文法上は彼の主観に入ったことになり、境界知能に自省が生じたと思わせる。しかし直後の行動で、男は学習を拒絶し自らの自意識の欠落を表明し、受け手との視点の同期は誤解だったと判明させる。この手の視差やストーキングはサイコ映画の定型であるが、特異なのは境界知能を同調圧力と解してしまう社会化の有様であり、庶民憎悪と区別がつかない点で前作よりも後退している。境界知能に自省が生じない前提も現実の臨床像に反するだろう。指を切るのもわからない。ケリー・コンドンのように脱島すれば終わる話に見える。総じて理念に話が引きずられている。

コリン・ファレルを沈思させれば、文法上は彼の主観に入ったことになり、境界知能に自省が生じたと思わせる。しかし直後の行動で、男は学習を拒絶し自らの自意識の欠落を表明し、受け手との視点の同期は誤解だったと判明させる。この手の視差やストーキングはサイコ映画の定型であるが、特異なのは境界知能を同調圧力と解してしまう社会化の有様であり、庶民憎悪と区別がつかない点で前作よりも後退している。境界知能に自省が生じない前提も現実の臨床像に反するだろう。指を切るのもわからない。ケリー・コンドンのように脱島すれば終わる話に見える。総じて理念に話が引きずられている。

不可能がない裁量的技術至上主義は不安をいかに知覚するのか。サイズが三者三様のヒゲに覆われた卵たちが、慣性力によって車中を縦横し女の下肢に巻きつかれ宙づりとなる。脆弱な形状に発見されたハンプティダンプティ的不安を前にして、なぜかヴァネッサ・カービーは夢見るキツネ顔だ。女の四肢の官能に撫でまわされた形状の不安は、球体そのものの根源的な猥雑さに至るのだ。

不可能がない裁量的技術至上主義は不安をいかに知覚するのか。サイズが三者三様のヒゲに覆われた卵たちが、慣性力によって車中を縦横し女の下肢に巻きつかれ宙づりとなる。脆弱な形状に発見されたハンプティダンプティ的不安を前にして、なぜかヴァネッサ・カービーは夢見るキツネ顔だ。女の四肢の官能に撫でまわされた形状の不安は、球体そのものの根源的な猥雑さに至るのだ。

顔だけを見ていれば、寺島の乱脈に大森は引いている。実際は彼の表情は感情に対応していない。能面のように受け手の心象を反映するにすぎない。

顔だけを見ていれば、寺島の乱脈に大森は引いている。実際は彼の表情は感情に対応していない。能面のように受け手の心象を反映するにすぎない。

ふたりとも正確に一貫性のない人たちで、寺島のメンタルティはルポライターというには自分に沈み過ぎるが、取材意欲が発揮されると今度は大森の方が人が変わったように饒舌になる。仕事の要請が人の反応を自動化している。男の人徳の限界を試し続ける寺島が直面する謎はその自動的な心性に答えがある。なぜこの人はわたしにドン引かないのか。これほど視点の制御が徹底していてる話は珍しく、大森の内面には一切の言及がないのだが、内面を最初から欠いてるから言及できないのである。寺島は大森を本能的だと評する。自意識がないために状況に反応するだけ。その動物的生態には充足があり、自足には徳が付随する。寺島を救うのは徳の感化である。自分の欠落に苦しむ寺島は、欠落が徳となってしまう機序を発見した。

天然の信憑性を問う方策が格調につながらない。演出家の形而下的興味は時代劇を軽くして、格調をもたらすべき意図の曖昧さは、狂信と性欲が互換する性急さを悪目立ちさせる。狂女のもたらす試練に耐えるランプリングの気品も最後は持て余され、その顛末は投げ出しに近い。

天然の信憑性を問う方策が格調につながらない。演出家の形而下的興味は時代劇を軽くして、格調をもたらすべき意図の曖昧さは、狂信と性欲が互換する性急さを悪目立ちさせる。狂女のもたらす試練に耐えるランプリングの気品も最後は持て余され、その顛末は投げ出しに近い。

全編に渡り放心するナオミ・ワッツの顔は、当人の感情を遮蔽するにとどまらず、オッサンたちが眉間に皺寄せ量産する人生の苦衷を真空ポンプのごとく吸い尽くしていく。が、ナオミが退出して感情の遠心作用が消失すると、解放された男たちは取調室で哲学談義を始める。非合法化を契機として筋が感情任せとなり、殺し屋たちの剥き出しの頭皮が感情の波に洗われ光輝を増す。堂々のアイドル映画だからこそ、筋に要求されるハードルは下がり、 クライヴ・オーウェンは事態の担い手たるを放棄し殺し屋たちの生きざまを傍観する。

全編に渡り放心するナオミ・ワッツの顔は、当人の感情を遮蔽するにとどまらず、オッサンたちが眉間に皺寄せ量産する人生の苦衷を真空ポンプのごとく吸い尽くしていく。が、ナオミが退出して感情の遠心作用が消失すると、解放された男たちは取調室で哲学談義を始める。非合法化を契機として筋が感情任せとなり、殺し屋たちの剥き出しの頭皮が感情の波に洗われ光輝を増す。堂々のアイドル映画だからこそ、筋に要求されるハードルは下がり、 クライヴ・オーウェンは事態の担い手たるを放棄し殺し屋たちの生きざまを傍観する。

冒頭の安藤サクラと比較すれば窪田正孝の負い目は薄くなる。自分の決断が招いた災厄だから安藤の自責には根拠がある。窪田の境遇に自分の責任はなく、しかも不利益は内面にとどまり社会化が乏しい。むしろ負い目の社会化は妻夫木聡を通して代理的に発現するに過ぎない。絵のつながりの強引さは自責の軽さの傍証であり、境遇の苦しさが自己完結するのなら、ナルシシズムと区別がつかなくなる。不幸を次々と呼び込みジャンルすらも変えてしまう安藤の薄幸顔は、その構造力ゆえに文弱根暗ナルシシズムと呼応して媚び声を放ち、邪念は真木よう子の場違いなかわゆさを経由して昨今ミシェル・ウィリアムズ並みに文系殺しが板についてきた河合優実のタヌキ顔に到達する。さすがに丸出しの欲望に気まずくなったのか、真木のかわゆさにはオチがつく。

冒頭の安藤サクラと比較すれば窪田正孝の負い目は薄くなる。自分の決断が招いた災厄だから安藤の自責には根拠がある。窪田の境遇に自分の責任はなく、しかも不利益は内面にとどまり社会化が乏しい。むしろ負い目の社会化は妻夫木聡を通して代理的に発現するに過ぎない。絵のつながりの強引さは自責の軽さの傍証であり、境遇の苦しさが自己完結するのなら、ナルシシズムと区別がつかなくなる。不幸を次々と呼び込みジャンルすらも変えてしまう安藤の薄幸顔は、その構造力ゆえに文弱根暗ナルシシズムと呼応して媚び声を放ち、邪念は真木よう子の場違いなかわゆさを経由して昨今ミシェル・ウィリアムズ並みに文系殺しが板についてきた河合優実のタヌキ顔に到達する。さすがに丸出しの欲望に気まずくなったのか、真木のかわゆさにはオチがつく。

同じ話をやるにしても、セリーヌ・シアマの『秘密の森の、その向こう』が母の不穏に筋を運ばせるのに対して、こちらはわからなさが性欲の契機となってしまう。少女の唐突な昂ぶりがわからない。好意の理屈のなさから作者の性癖が演繹されてしまえば、筋はボンヤリとした官能に運ばれてしまう。継母の蠱惑的なパーツが筋に当座の方向性を与え、『秘密の森』が放置した時空の弛みが現実によるジブリアトラクションの支配に利用される。戦災の影というマクロの状況と少年の孤独というミクロの負い目が絵空事に感情を定着させる取っ掛かりを与える。残念ながら、一々感情を説明せずにはいられない久石の劇伴はこれらのアイロニーをぶち壊しにしている。

同じ話をやるにしても、セリーヌ・シアマの『秘密の森の、その向こう』が母の不穏に筋を運ばせるのに対して、こちらはわからなさが性欲の契機となってしまう。少女の唐突な昂ぶりがわからない。好意の理屈のなさから作者の性癖が演繹されてしまえば、筋はボンヤリとした官能に運ばれてしまう。継母の蠱惑的なパーツが筋に当座の方向性を与え、『秘密の森』が放置した時空の弛みが現実によるジブリアトラクションの支配に利用される。戦災の影というマクロの状況と少年の孤独というミクロの負い目が絵空事に感情を定着させる取っ掛かりを与える。残念ながら、一々感情を説明せずにはいられない久石の劇伴はこれらのアイロニーをぶち壊しにしている。

ひとつの台詞を消化するのに3名の話者と6つのカットを費やす早漏編集の有様である。素材の量に気圧された操状態が、多様な形をしたオッサンの頭部を譜面のように流していき、モリコーネの薄いキャラクターがその洪水に埋没する。ベルトルッチの落ち着きがトルナトーレの早漏ぶりをいよいよ際立たせるが、引用されるレオーネにかろうじて躁は抑止され、モリコーネの薄いキャラが立ち上がる。埋没して不在にならないと自己が主張されない映画音楽論を人生が体現する。

ひとつの台詞を消化するのに3名の話者と6つのカットを費やす早漏編集の有様である。素材の量に気圧された操状態が、多様な形をしたオッサンの頭部を譜面のように流していき、モリコーネの薄いキャラクターがその洪水に埋没する。ベルトルッチの落ち着きがトルナトーレの早漏ぶりをいよいよ際立たせるが、引用されるレオーネにかろうじて躁は抑止され、モリコーネの薄いキャラが立ち上がる。埋没して不在にならないと自己が主張されない映画音楽論を人生が体現する。

観念的には青春の消化不良によって状況に追い込まれていく。チケットと”合宿”という先約された物理的要件は観念を下支えするにとどまらず、手段と目的が逆転するほど段取りにのめり込む。追い込まれる状況の定義に誤誘導があり、竹中直人の曖昧な立ち位置は揺れる定義の産物である。目的は青春を終わらせること。青春が定義されなければその完遂は不能である。シンクロは青春に追い込まれるための手段である。

観念的には青春の消化不良によって状況に追い込まれていく。チケットと”合宿”という先約された物理的要件は観念を下支えするにとどまらず、手段と目的が逆転するほど段取りにのめり込む。追い込まれる状況の定義に誤誘導があり、竹中直人の曖昧な立ち位置は揺れる定義の産物である。目的は青春を終わらせること。青春が定義されなければその完遂は不能である。シンクロは青春に追い込まれるための手段である。

人を意地の発動へ追い込む段取りがある。主人が寄せてくる情が人に義理の負債を負わせる。何としても信用に応えたい切迫は、同業の連帯感と混線しながら仮想敵に感化を及ぼす。それぞれの現場で培われる義理の網の目は合成され、権力の正統性に力の裏付けを与える。武力がやせ我慢されたとき信頼は実証され、抑止された力がかえって実効化する。正当化された権力は逆流して、任務に斃れていくオッサンどもの死にざまに詩情をもたらすことだろう。

人を意地の発動へ追い込む段取りがある。主人が寄せてくる情が人に義理の負債を負わせる。何としても信用に応えたい切迫は、同業の連帯感と混線しながら仮想敵に感化を及ぼす。それぞれの現場で培われる義理の網の目は合成され、権力の正統性に力の裏付けを与える。武力がやせ我慢されたとき信頼は実証され、抑止された力がかえって実効化する。正当化された権力は逆流して、任務に斃れていくオッサンどもの死にざまに詩情をもたらすことだろう。

普通の妖婦物ではない。天然性の媚びを放散する棒読みは苛立ちではなく逞しさであり、昼メロ事案が襲ってもスリラーの居場所がない。男の口説きに焦らしとムラっ気で対応する媚びの実践は、男の焦燥が伝わってくるほど堂に入る。しかし、媚びに巻き込まれる男たちも天然が入っており、それが天然対天然の怪獣映画にならないのは徳だろう。終盤で屋上の隅に佇む少女はほぼ幽体化している。男は女に宇宙を感じ、恋が過去になることがない。そこでは時間と空間は排他し、幽体が実体を得るために空間が時を犠牲にする。

普通の妖婦物ではない。天然性の媚びを放散する棒読みは苛立ちではなく逞しさであり、昼メロ事案が襲ってもスリラーの居場所がない。男の口説きに焦らしとムラっ気で対応する媚びの実践は、男の焦燥が伝わってくるほど堂に入る。しかし、媚びに巻き込まれる男たちも天然が入っており、それが天然対天然の怪獣映画にならないのは徳だろう。終盤で屋上の隅に佇む少女はほぼ幽体化している。男は女に宇宙を感じ、恋が過去になることがない。そこでは時間と空間は排他し、幽体が実体を得るために空間が時を犠牲にする。

イケメンと武力を正比例させるお約束の根拠は運動神経という不可視の概念である。利権の絡まらない抗争の徒労は承知の上であり、外部の社会経済事情を体現し高校生に人生を諭すのは小沢仁志なのだが、彼の顔を一瞥すればコントの如く判然とするように、利権は肉体に現れるのである。青年たちの肉体はこれを消化できず、小沢らは仕方なく焼き鳥ビルという虚構を造り始める。社会の荒廃が建物の構造体に浸透することはなく、紙片で表層を飾ることで荒廃の記号とする。真っ新な地下鉄車輛の偽造感に耐え切れず、鳳仙学園の三下たちは頭を剃り上げ思想を肉体に刻む。

イケメンと武力を正比例させるお約束の根拠は運動神経という不可視の概念である。利権の絡まらない抗争の徒労は承知の上であり、外部の社会経済事情を体現し高校生に人生を諭すのは小沢仁志なのだが、彼の顔を一瞥すればコントの如く判然とするように、利権は肉体に現れるのである。青年たちの肉体はこれを消化できず、小沢らは仕方なく焼き鳥ビルという虚構を造り始める。社会の荒廃が建物の構造体に浸透することはなく、紙片で表層を飾ることで荒廃の記号とする。真っ新な地下鉄車輛の偽造感に耐え切れず、鳳仙学園の三下たちは頭を剃り上げ思想を肉体に刻む。

個人の事情としては、その性能はここに置いておくべきものではない。局地的なこの遁走願望は階級脱出の体裁をとりながら、マルサスの限界に達した近世社会の窮状を概観する。フランキーにこのマクロスケールの階梯を登らせるのは、並走する裕次郎のプロットであり、遊郭の過密と病変の生理である。芦川いづみらの、収束する幸福感が階梯上昇の解放感を代行する。他方で、市村俊幸による離脱妨害の焦らしプレイから帰納されるのは、フランキーの性能を相対化してしまう土俗の、つまり体系依存の思考の強さである。昔は苛立ちだった彼の強度が今見ると目を惹いてしまう。

個人の事情としては、その性能はここに置いておくべきものではない。局地的なこの遁走願望は階級脱出の体裁をとりながら、マルサスの限界に達した近世社会の窮状を概観する。フランキーにこのマクロスケールの階梯を登らせるのは、並走する裕次郎のプロットであり、遊郭の過密と病変の生理である。芦川いづみらの、収束する幸福感が階梯上昇の解放感を代行する。他方で、市村俊幸による離脱妨害の焦らしプレイから帰納されるのは、フランキーの性能を相対化してしまう土俗の、つまり体系依存の思考の強さである。昔は苛立ちだった彼の強度が今見ると目を惹いてしまう。

冒頭から三船の野趣に腰を砕くように、男運の圧によって自在に変形する絹代の粘体感は順応力であり、薄幸の幾何学の型である。不幸の多面体に対応するうちに美術は意匠を失い、ネオレアリズモのような無国籍の郊外となる。時代劇の皮を被ったサバービア物であり、『SRサイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者』に近い。

冒頭から三船の野趣に腰を砕くように、男運の圧によって自在に変形する絹代の粘体感は順応力であり、薄幸の幾何学の型である。不幸の多面体に対応するうちに美術は意匠を失い、ネオレアリズモのような無国籍の郊外となる。時代劇の皮を被ったサバービア物であり、『SRサイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者』に近い。

自閉スペクトラムを根性で矯正できるわけがないから因果がおかしくなる。火事場に義父を向かわせたのは拘りなのだが、その現場で矯正が勃発する。しかし向かえた時点で矯正の必要がない。主軸は矯正ではなく意図せざる善にあり、そのアンチカンティズムによって社会否定を肯定に向かわせる理屈(毎日が夏休み)が案出される。今から振り返ると、エピローグの懐古調は80年代文明の追憶に見える。

自閉スペクトラムを根性で矯正できるわけがないから因果がおかしくなる。火事場に義父を向かわせたのは拘りなのだが、その現場で矯正が勃発する。しかし向かえた時点で矯正の必要がない。主軸は矯正ではなく意図せざる善にあり、そのアンチカンティズムによって社会否定を肯定に向かわせる理屈(毎日が夏休み)が案出される。今から振り返ると、エピローグの懐古調は80年代文明の追憶に見える。

オムニバスに脈略を与えようとして劇伴が出来事を盛る。ロビーに入った客にオーバーアクトさせ、ホテルの格の指標とする。美術と演出がホテルの質感を保証できないのであり、バックオフィスに戻らないと画面が落ち着かない。フロントとバックの質感を繋げるのはクレームであるから、ホテルはたちまちクレーマーまみれとなる。しかし、伏線を通してしまうのはこの稚気に他ならない。仰々しく退場する老女を、また劇伴が盛ってやがると見過ごし、違和感が合理化されてしまう。

オムニバスに脈略を与えようとして劇伴が出来事を盛る。ロビーに入った客にオーバーアクトさせ、ホテルの格の指標とする。美術と演出がホテルの質感を保証できないのであり、バックオフィスに戻らないと画面が落ち着かない。フロントとバックの質感を繋げるのはクレームであるから、ホテルはたちまちクレーマーまみれとなる。しかし、伏線を通してしまうのはこの稚気に他ならない。仰々しく退場する老女を、また劇伴が盛ってやがると見過ごし、違和感が合理化されてしまう。

人を動かすのは観念にすぎないから延々と説明が尽くされるだけだが、人の能力は目に見えるために事態を転がしていく。瑕疵がなくとも家庭そのものを許容できない女権称揚が空論を押し通してしまう。が、吉高由里子が獲得する自由と独立のダンディズムに空論は報復されている。それはもはや父権との区別を失っている。

人を動かすのは観念にすぎないから延々と説明が尽くされるだけだが、人の能力は目に見えるために事態を転がしていく。瑕疵がなくとも家庭そのものを許容できない女権称揚が空論を押し通してしまう。が、吉高由里子が獲得する自由と独立のダンディズムに空論は報復されている。それはもはや父権との区別を失っている。

異常性愛者の生態に寄せられる情が、彼らから仕事を愉しむ人の徳を放射させ、事がフードロスのビジネスモデルのような好ましさを帯び始める。同時多発色情も催眠暗示にしても状況はコントであるが、何事にもシリアスに感応する妹もまた奇人であり、最後は天然に押し切られ策に溺れてしまう形に。フワフワした石丸健次郎の視点を借用しないと怪奇を捕捉できないほど羽目を外している。

異常性愛者の生態に寄せられる情が、彼らから仕事を愉しむ人の徳を放射させ、事がフードロスのビジネスモデルのような好ましさを帯び始める。同時多発色情も催眠暗示にしても状況はコントであるが、何事にもシリアスに感応する妹もまた奇人であり、最後は天然に押し切られ策に溺れてしまう形に。フワフワした石丸健次郎の視点を借用しないと怪奇を捕捉できないほど羽目を外している。

寄生術が野村周平の天然に報復されるようなフラストレーションの仕込みと解消のサイクルがどこかで乱調している。リウマチの圧は戯画的な顛末で中和される。しかしそれを中和しては話が終わるから、 原田美枝子の性格は軌道修正してしまう。ロードムービーには社会のマクロ状況が絡まずニューシネマのような重さはない。宗教ネタは香里奈による新人研修的激詰めとなってあらぬ所に飛び火する。トヨエツが二重の伏線を張るように欲しいのはむしろ決定的な破綻であり、展開の速さが示唆する構成の間隙が何とも不吉である。前田敦子の顛末はどうだろうか。残り時間を参照すれば何かがあると予想はされ、対ショック対閃光防御は万全である。やはり悪は退治されてほしかった腹黒い願望が我が身に発見されるのは癪だが、構成の穴が埋められた安堵も否めない。そもそも最初に浮気をしたのは手前であるから、やはり中和が貫徹されるのである。

寄生術が野村周平の天然に報復されるようなフラストレーションの仕込みと解消のサイクルがどこかで乱調している。リウマチの圧は戯画的な顛末で中和される。しかしそれを中和しては話が終わるから、 原田美枝子の性格は軌道修正してしまう。ロードムービーには社会のマクロ状況が絡まずニューシネマのような重さはない。宗教ネタは香里奈による新人研修的激詰めとなってあらぬ所に飛び火する。トヨエツが二重の伏線を張るように欲しいのはむしろ決定的な破綻であり、展開の速さが示唆する構成の間隙が何とも不吉である。前田敦子の顛末はどうだろうか。残り時間を参照すれば何かがあると予想はされ、対ショック対閃光防御は万全である。やはり悪は退治されてほしかった腹黒い願望が我が身に発見されるのは癪だが、構成の穴が埋められた安堵も否めない。そもそも最初に浮気をしたのは手前であるから、やはり中和が貫徹されるのである。

昼間の追跡で人の性能を展示し、夕べになれば焚火の前でオッサンが新人に演説を振るう。ジミー大西は素直だからオッサンの雄弁は留まるところを知らない。山場はいずれもオッサンの内紛である。最初の難関の護送では垂直分権社会の煩雑さを利用して、受け手の行為と憎悪を各キャラに割り当てていく。メキシコ酒場に至ってはオッサンが煙草を巻いて点火するだけでどこまでも尺を持っていく。ジェロニモはもはや関係がない。相変わらずオッサンにしか興味がないウォルター・ヒルはジェロニモには熱量がわかず、その翻意に至る段取りはおざなりである。

昼間の追跡で人の性能を展示し、夕べになれば焚火の前でオッサンが新人に演説を振るう。ジミー大西は素直だからオッサンの雄弁は留まるところを知らない。山場はいずれもオッサンの内紛である。最初の難関の護送では垂直分権社会の煩雑さを利用して、受け手の行為と憎悪を各キャラに割り当てていく。メキシコ酒場に至ってはオッサンが煙草を巻いて点火するだけでどこまでも尺を持っていく。ジェロニモはもはや関係がない。相変わらずオッサンにしか興味がないウォルター・ヒルはジェロニモには熱量がわかず、その翻意に至る段取りはおざなりである。

文明の受容にせよセクシャリティにせよ政治性の薄い去勢が虚無を持て余し、失われた肉片の追憶に思想の在処を探索する。倒錯した因果関係の外観は内臓が裏返ったような色彩感覚である。このプラグマティズムは自分と他人の負い目を混線させる一方で、バラードをやれば丸く収まるような手軽さがある。

文明の受容にせよセクシャリティにせよ政治性の薄い去勢が虚無を持て余し、失われた肉片の追憶に思想の在処を探索する。倒錯した因果関係の外観は内臓が裏返ったような色彩感覚である。このプラグマティズムは自分と他人の負い目を混線させる一方で、バラードをやれば丸く収まるような手軽さがある。

人妻の不倫願望ともいうべきうっすらとした性欲が、脈略のない各種欲望の陳列をリキ・タケウチ的に消化し、五里霧中の筋のフォグライトとなる。武断ギークという撞着語法がレディコミ的感性によって労われている。

人妻の不倫願望ともいうべきうっすらとした性欲が、脈略のない各種欲望の陳列をリキ・タケウチ的に消化し、五里霧中の筋のフォグライトとなる。武断ギークという撞着語法がレディコミ的感性によって労われている。

精薄の人々に気をやる博愛が被マンハントのつらみを自然による優生学の中に霧散してしまう。音響意匠は優生学に呼応して自然の喧騒を抽出せずにはおかないが、人の選別が終わるとこの意匠はケイジャン村の祝祭にのめり込んでしまう。生き残った正しい判断をできる人間たちは喧騒の中に初めて緊張の詩性を見出すことだろう。

精薄の人々に気をやる博愛が被マンハントのつらみを自然による優生学の中に霧散してしまう。音響意匠は優生学に呼応して自然の喧騒を抽出せずにはおかないが、人の選別が終わるとこの意匠はケイジャン村の祝祭にのめり込んでしまう。生き残った正しい判断をできる人間たちは喧騒の中に初めて緊張の詩性を見出すことだろう。

叙述的な警察映画だと誤解させてくるから、公務員のラテン的遵法感覚についていけなくなる。ヒゲ面のオッサンたちは眉間を起伏させながら、ひたすら飲酒・喫煙・脱衣・銃撃に勤しみ、肉体主義で質感と劇伴の安さを圧しようと忙殺される。終盤でクロスジャンルが起こり、ベタベタのノワールが始まると、義理と意気地の網によって叙体が筋を絡めとる。問題はこの叙情が前半にダダ洩れするところ。

叙述的な警察映画だと誤解させてくるから、公務員のラテン的遵法感覚についていけなくなる。ヒゲ面のオッサンたちは眉間を起伏させながら、ひたすら飲酒・喫煙・脱衣・銃撃に勤しみ、肉体主義で質感と劇伴の安さを圧しようと忙殺される。終盤でクロスジャンルが起こり、ベタベタのノワールが始まると、義理と意気地の網によって叙体が筋を絡めとる。問題はこの叙情が前半にダダ洩れするところ。

現場の体感に飲み込まれ統計の抽象に耐えられなくなったアマチュアリズムにハゲとヒゲのオッサンたちが滅私奉公というタームで目を潤ませながら気合を入れる。きっかけは個人の印象論にすぎないから全貌には特筆すべき内容を見出せないが、空疎な事情を裏づけすべく、丸腰警官たちは武装した瞬間にことごとく超人となり、破壊の炎を後景にして視線を交差させ、互いの失意を参照する。

現場の体感に飲み込まれ統計の抽象に耐えられなくなったアマチュアリズムにハゲとヒゲのオッサンたちが滅私奉公というタームで目を潤ませながら気合を入れる。きっかけは個人の印象論にすぎないから全貌には特筆すべき内容を見出せないが、空疎な事情を裏づけすべく、丸腰警官たちは武装した瞬間にことごとく超人となり、破壊の炎を後景にして視線を交差させ、互いの失意を参照する。

裕次郎が小百合を盾にして渡一家と合流するところ。小百合の小顔とあの顔厚が対比され遠近感が狂うあまり、「デケエ面してんな」とメタ突っ込みが入る。そこは、オールキャストの乱戦が童貞性というタームで整理され感情の見通しが立ってくる分水嶺であるから、境界の際どさがパースペクティヴを乱さずにはいられない。浜美枝とサユリは感情の交通整理係りだが、童貞を籠絡する素振りがよきフラストレーションになる。内田良平と浜の件は古典落語の若旦那のような浪漫で男たちを没入させたことだろう。最後はボスの小洒落た下ネタで新春気分がさく裂だ。

裕次郎が小百合を盾にして渡一家と合流するところ。小百合の小顔とあの顔厚が対比され遠近感が狂うあまり、「デケエ面してんな」とメタ突っ込みが入る。そこは、オールキャストの乱戦が童貞性というタームで整理され感情の見通しが立ってくる分水嶺であるから、境界の際どさがパースペクティヴを乱さずにはいられない。浜美枝とサユリは感情の交通整理係りだが、童貞を籠絡する素振りがよきフラストレーションになる。内田良平と浜の件は古典落語の若旦那のような浪漫で男たちを没入させたことだろう。最後はボスの小洒落た下ネタで新春気分がさく裂だ。

抜銃すればベルトの上からこぼれてくる腹回りが男性性を否定にかかるのである。チェイスをやればポンティアック・トランザムのパワーに主体性を奪われ顔は常に窮乏する。追及を受けると子犬のようにウルウルしてかわすのはDV男の手管である。元家族の件はつらすぎるが、困り顔に失恋の含意が加わると、散布界の乱れる老人の放尿のようなイングラムM10がさく裂だ。

抜銃すればベルトの上からこぼれてくる腹回りが男性性を否定にかかるのである。チェイスをやればポンティアック・トランザムのパワーに主体性を奪われ顔は常に窮乏する。追及を受けると子犬のようにウルウルしてかわすのはDV男の手管である。元家族の件はつらすぎるが、困り顔に失恋の含意が加わると、散布界の乱れる老人の放尿のようなイングラムM10がさく裂だ。

事件を配列する技巧が、習慣や境遇の共有を通して情交を根拠づける。プロポーズ大作戦はその成否を問うスリラーの中でキャラクターの好感度を上げ、その顛末が男を事件の従属から解放する。出来事の配列を有機化した男の失意は、偶然の連鎖が彼に悟らせた召命と折り合わず、宗教感情は最後に人為の裏付けを欲望してしまう。

事件を配列する技巧が、習慣や境遇の共有を通して情交を根拠づける。プロポーズ大作戦はその成否を問うスリラーの中でキャラクターの好感度を上げ、その顛末が男を事件の従属から解放する。出来事の配列を有機化した男の失意は、偶然の連鎖が彼に悟らせた召命と折り合わず、宗教感情は最後に人為の裏付けを欲望してしまう。

大塚寧々の芝居を手に余らせるVシネ的感性のくやしさが、遠藤憲一らを操状態に陥れながら、各種の失恋に肉薄してしまう。南方幻想の生んだ融通無碍の社会はイベントを際限なく吸収し、事件の供給不足で尺の消化に苦しむ現場はますます男たちの足がきにのめり込み、『がんばっていきまっしょい』のような合宿青春映画へと越境する。

大塚寧々の芝居を手に余らせるVシネ的感性のくやしさが、遠藤憲一らを操状態に陥れながら、各種の失恋に肉薄してしまう。南方幻想の生んだ融通無碍の社会はイベントを際限なく吸収し、事件の供給不足で尺の消化に苦しむ現場はますます男たちの足がきにのめり込み、『がんばっていきまっしょい』のような合宿青春映画へと越境する。

ブルーカラーを無意識に嫌悪し図書館よりも各種口述に気をやってしまうのだが、ロジスティクスへの軽蔑が無意識だからこそ、聴衆には動物学的に接近できてしまい、人体の情報量が画面を制圧する。骨相の多様さ、肥躰の病的な豊饒さ、趣味の悪いネクタイの絢爛。物証の力強さが口舌の党派性から映画をサルベージする。

ブルーカラーを無意識に嫌悪し図書館よりも各種口述に気をやってしまうのだが、ロジスティクスへの軽蔑が無意識だからこそ、聴衆には動物学的に接近できてしまい、人体の情報量が画面を制圧する。骨相の多様さ、肥躰の病的な豊饒さ、趣味の悪いネクタイの絢爛。物証の力強さが口舌の党派性から映画をサルベージする。

長いプロローグが終わり、音色を伴いながら画がブローアップしても、声質が変わらないボイスオーバーがプロローグと本編の質感の差を埋めてしまう。甘い解像が兵士たちの顔の輪郭を蜃気楼のように揺らめかせ、情報量の付与がかえって現実感を奪う。対して、静物に還った馬の臀部はなまめかしい光沢を放ちながらその輪郭を強固とし、殺戮に現場に近づく程、画面は動きを止め最後はイラストとなる。生前のスナップと死体のカットバックはどうかと思われるが、ネクロフィリアと思えば意味合いは違ってくるだろう。

長いプロローグが終わり、音色を伴いながら画がブローアップしても、声質が変わらないボイスオーバーがプロローグと本編の質感の差を埋めてしまう。甘い解像が兵士たちの顔の輪郭を蜃気楼のように揺らめかせ、情報量の付与がかえって現実感を奪う。対して、静物に還った馬の臀部はなまめかしい光沢を放ちながらその輪郭を強固とし、殺戮に現場に近づく程、画面は動きを止め最後はイラストとなる。生前のスナップと死体のカットバックはどうかと思われるが、ネクロフィリアと思えば意味合いは違ってくるだろう。

キャラを立てるために、美術の構造的遮蔽を利用してフラストレーションが溜められる。論理的な手管は感情に物証を伴わせるからこそ、馬面の姉に卵形の妹を組み合わせる異種格闘が不審である。多様な球体は男たちの組み合わせに対応している。性質が交差しないふたりの男の、目に見えない共通項が探索されている。それは文弱とオッサンが最終勝利する語り手と受け手の邪念に他ならない。

キャラを立てるために、美術の構造的遮蔽を利用してフラストレーションが溜められる。論理的な手管は感情に物証を伴わせるからこそ、馬面の姉に卵形の妹を組み合わせる異種格闘が不審である。多様な球体は男たちの組み合わせに対応している。性質が交差しないふたりの男の、目に見えない共通項が探索されている。それは文弱とオッサンが最終勝利する語り手と受け手の邪念に他ならない。

独身男の几帳面な生活が四畳半を兵舎化して、キューブリック美術のように廊下が独房のシンメトリーとなる。インフレ社会の狂った経年感覚が若き巨匠たちを次々とメカ化し、聖人がミニマリズムで築き上げた四畳半の聖域は一変する社会に対応できず、その聖性を腐食させる。扱われるのはたかだか3年ほどのタイムスケールに過ぎないが、余韻は青春喪失型の戦争映画と見紛うばかりの場違いな質感である。

独身男の几帳面な生活が四畳半を兵舎化して、キューブリック美術のように廊下が独房のシンメトリーとなる。インフレ社会の狂った経年感覚が若き巨匠たちを次々とメカ化し、聖人がミニマリズムで築き上げた四畳半の聖域は一変する社会に対応できず、その聖性を腐食させる。扱われるのはたかだか3年ほどのタイムスケールに過ぎないが、余韻は青春喪失型の戦争映画と見紛うばかりの場違いな質感である。

様々な解釈を許すケインのジト目が受け手の好意を誘いかつ拒絶する。報復が殺人を享しむ口実に過ぎないとなれば、男の内面はもはや捕捉不能であり、水没する車を前にして感情の臨界に達した彼はジト目のまま固まってしまう。サイコの心理は、ヘッドボードの鏡とブルーフィルムの映写幕が構成する立体構造に挟撃されてようやく捕捉される。

様々な解釈を許すケインのジト目が受け手の好意を誘いかつ拒絶する。報復が殺人を享しむ口実に過ぎないとなれば、男の内面はもはや捕捉不能であり、水没する車を前にして感情の臨界に達した彼はジト目のまま固まってしまう。サイコの心理は、ヘッドボードの鏡とブルーフィルムの映写幕が構成する立体構造に挟撃されてようやく捕捉される。

ジト目のアンニュイがスケベをやりながら家探しをやれる能力を男に与えている。明瞭ではない内面がマルチタスクを可能にし、その自動・無意識性が男から主体性を奪う。原作はもともと砂の器のような話だが、映画はケインの立ち位置を丹波ではなく森田健作にしてしまう。他方で無責任男的な多幸感のある結末を映画はビターに解釈して、会社員のやるせなさで余韻を作る。尺に納まらないミステリー要素を捨て会社員物として話をまとめている。

ジト目のアンニュイがスケベをやりながら家探しをやれる能力を男に与えている。明瞭ではない内面がマルチタスクを可能にし、その自動・無意識性が男から主体性を奪う。原作はもともと砂の器のような話だが、映画はケインの立ち位置を丹波ではなく森田健作にしてしまう。他方で無責任男的な多幸感のある結末を映画はビターに解釈して、会社員のやるせなさで余韻を作る。尺に納まらないミステリー要素を捨て会社員物として話をまとめている。

旨すぎる話であるからセロンへの嫌疑は否定しようがないが、ベンアフの徳が嫌疑を不明瞭にする。予想されるのは女の邪悪と男の徳を包摂するオチであり、セロンがベンアフの徳の感化を受けミイラになる未来は容易に想像され、鼻腔がこの上なく広がる。この空想を氷上のアクシデントで補強しながら、ベンアフのスキルを活性化させるパズルのように組み込まれたイベントが徳を実証していく。しかし知識の有無が上下関係を流動させてきた政治学が隠金庫の偶然に敗北したとき、ベンアフ不思議文芸は微かな失意を抱えながら我が邪念を軽やかに越えていく。

旨すぎる話であるからセロンへの嫌疑は否定しようがないが、ベンアフの徳が嫌疑を不明瞭にする。予想されるのは女の邪悪と男の徳を包摂するオチであり、セロンがベンアフの徳の感化を受けミイラになる未来は容易に想像され、鼻腔がこの上なく広がる。この空想を氷上のアクシデントで補強しながら、ベンアフのスキルを活性化させるパズルのように組み込まれたイベントが徳を実証していく。しかし知識の有無が上下関係を流動させてきた政治学が隠金庫の偶然に敗北したとき、ベンアフ不思議文芸は微かな失意を抱えながら我が邪念を軽やかに越えていく。

ジェームズ・カーンの限度を知らない手際が国家不信をはるかに超えてピカレスクの痛快にすら至る。誰がこれを止めるのか。シュワは、大胆な汚職役人とイタリア系土俗倫理の引き起こす化学反応の触媒に過ぎなくなり、正義を実証する無色透明な一個の機制に還っていく。マンガのようなSFガジェットはオッサン大戦の負のアクセントであり、当然のごとく最後には実弾に屈する。

ジェームズ・カーンの限度を知らない手際が国家不信をはるかに超えてピカレスクの痛快にすら至る。誰がこれを止めるのか。シュワは、大胆な汚職役人とイタリア系土俗倫理の引き起こす化学反応の触媒に過ぎなくなり、正義を実証する無色透明な一個の機制に還っていく。マンガのようなSFガジェットはオッサン大戦の負のアクセントであり、当然のごとく最後には実弾に屈する。

シネスイッチ銀座のロビーで世良公則の弁舌が場末の発効を愛の実証に帰して、不思議な事物性を成立させる。奥田も衝迫的に自室に事物を詰め込むが、場末感からは拒斥されつづける。便利すぎる津川が展開を皮相にする代わりに、彼に支配された奥田の去勢の辛みを抽出する。奥田は三角関係の友情を弱者特有の連帯感に改鋳して審美を達成させる。

シネスイッチ銀座のロビーで世良公則の弁舌が場末の発効を愛の実証に帰して、不思議な事物性を成立させる。奥田も衝迫的に自室に事物を詰め込むが、場末感からは拒斥されつづける。便利すぎる津川が展開を皮相にする代わりに、彼に支配された奥田の去勢の辛みを抽出する。奥田は三角関係の友情を弱者特有の連帯感に改鋳して審美を達成させる。

宍戸がアップの切り返しに巻き込まれると、顔の対比によって彼はアンパンマンという人相学の被験体に過ぎなくなる。そのクラストの厚みはさまざまな付随的事象を体系づける。何よりもアンパンの感情表出が困難だ。岡崎二朗は宍戸の感情を翻案するあまり、宍戸の本体の如く振る舞い始める。岡崎は二谷英明のリーマン顔を減速材として利用しながら、全く自制の効かない宍戸を殺人マシンとして操っているのか。しかし最後に岡崎が目撃するのは、血だるまになったアンパンが苦悶に歪むありえない猥雑さである。

宍戸がアップの切り返しに巻き込まれると、顔の対比によって彼はアンパンマンという人相学の被験体に過ぎなくなる。そのクラストの厚みはさまざまな付随的事象を体系づける。何よりもアンパンの感情表出が困難だ。岡崎二朗は宍戸の感情を翻案するあまり、宍戸の本体の如く振る舞い始める。岡崎は二谷英明のリーマン顔を減速材として利用しながら、全く自制の効かない宍戸を殺人マシンとして操っているのか。しかし最後に岡崎が目撃するのは、血だるまになったアンパンが苦悶に歪むありえない猥雑さである。

下駄を預けて共犯関係に巻き込む思考様式において、千恵蔵の内蔵助がオリジナリティを発揮する。東下りや畳職人の中村嘉葎雄にあえて身バレして、決断の負担を相手に側に放りプレッシャーを与える。大河内傳次郎の左近とあるいは嘉葎雄ですら安易な選択に走ってるのだが、生き様という美学の問題にすり替えられる。さすがに市川右太衛門の兵部はこの構図に意識的であり、だからこそ千恵蔵の術中にはまりプレッシャーに襲われる。共犯関係の網の目は嘉葎雄で話のオチをつけるように個人をよく集団劇に包摂しダイジェスト感を薄める。しかし、察しを強請する思考原理は無意識に吉良をあてこする大川橋蔵の内匠頭の破壊力を際立たせ、いつもの体とはいえ、受け手を吉良の嗜虐心と同期させる羽目になる。

下駄を預けて共犯関係に巻き込む思考様式において、千恵蔵の内蔵助がオリジナリティを発揮する。東下りや畳職人の中村嘉葎雄にあえて身バレして、決断の負担を相手に側に放りプレッシャーを与える。大河内傳次郎の左近とあるいは嘉葎雄ですら安易な選択に走ってるのだが、生き様という美学の問題にすり替えられる。さすがに市川右太衛門の兵部はこの構図に意識的であり、だからこそ千恵蔵の術中にはまりプレッシャーに襲われる。共犯関係の網の目は嘉葎雄で話のオチをつけるように個人をよく集団劇に包摂しダイジェスト感を薄める。しかし、察しを強請する思考原理は無意識に吉良をあてこする大川橋蔵の内匠頭の破壊力を際立たせ、いつもの体とはいえ、受け手を吉良の嗜虐心と同期させる羽目になる。

美人の元カノに浮気され美人不信に陥っている小高雄二は、香月美奈子(カワイイ)に対してもツンツンと接するばかりである。訓話のお約束としては、香月が小高を人間不信から解放するのが筋であり、表向きはそうなる。が、香月が事件に絡んだ途端、織田政雄は銃弾に見舞われ、少年はタクシーに轢き殺されそうになり、加原武門は本当に轢死して豊住道夫家のガス栓が開口する。加原一派が香月を拐かしても男たちの身を案じざるをえなくなる。むしろ美人不信は災厄へと転釈されスケールアップし、小高が香月に尻を追うオチにも同様の危惧を覚えるのだが、そこにおいても香月の顔(カワイイ)は不安から鼻の下を自律させる物象化の作用を及ぼすのである。

美人の元カノに浮気され美人不信に陥っている小高雄二は、香月美奈子(カワイイ)に対してもツンツンと接するばかりである。訓話のお約束としては、香月が小高を人間不信から解放するのが筋であり、表向きはそうなる。が、香月が事件に絡んだ途端、織田政雄は銃弾に見舞われ、少年はタクシーに轢き殺されそうになり、加原武門は本当に轢死して豊住道夫家のガス栓が開口する。加原一派が香月を拐かしても男たちの身を案じざるをえなくなる。むしろ美人不信は災厄へと転釈されスケールアップし、小高が香月に尻を追うオチにも同様の危惧を覚えるのだが、そこにおいても香月の顔(カワイイ)は不安から鼻の下を自律させる物象化の作用を及ぼすのである。

茶番に社会的実体を与えようとすると却ってリアリズムの苦悶に陥る。各人の運動能力の秤量に由来する負荷はスタンのIDクライシスのヒロイズムを損なう。レッドフォード劇場は月面のようなその顔の古層にエヴァンスの嘘くさいスリックな相貌を告発させる。レッドフォードのニヤケは薄皮一枚でマンガを支える緊張の張力に過ぎないが、湧き上がるニヤニヤを我意だと誤認したとき、彼は80年代アニメメカを事物として発効させる権能を得る。認知不良を貶位させる老女ジェニー・アガターの大立ち回りは一種の蝕である。しかも文字通り薄皮一枚がはがれるのだ。

茶番に社会的実体を与えようとすると却ってリアリズムの苦悶に陥る。各人の運動能力の秤量に由来する負荷はスタンのIDクライシスのヒロイズムを損なう。レッドフォード劇場は月面のようなその顔の古層にエヴァンスの嘘くさいスリックな相貌を告発させる。レッドフォードのニヤケは薄皮一枚でマンガを支える緊張の張力に過ぎないが、湧き上がるニヤニヤを我意だと誤認したとき、彼は80年代アニメメカを事物として発効させる権能を得る。認知不良を貶位させる老女ジェニー・アガターの大立ち回りは一種の蝕である。しかも文字通り薄皮一枚がはがれるのだ。

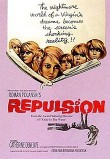

内省は発見されるがそこには語るべきものがない。物に代言されるメンタルは女の後背で交通事故を引き起こすが、彼女は内省の及ぼした世界改変に気づくことなく雑踏を通り過ぎる。これはダンディズムである。改変に気づいてしまえば、若い女の本能的な世界嫌悪が衛生上の要請の突き上げを喰らい、分解能の限度を試すことで生活感を撲滅を期する。発見したその先にある少女の自分はあらぬ方角に視線を向け、ダンディズムを発揮しながら佇んでいる。

内省は発見されるがそこには語るべきものがない。物に代言されるメンタルは女の後背で交通事故を引き起こすが、彼女は内省の及ぼした世界改変に気づくことなく雑踏を通り過ぎる。これはダンディズムである。改変に気づいてしまえば、若い女の本能的な世界嫌悪が衛生上の要請の突き上げを喰らい、分解能の限度を試すことで生活感を撲滅を期する。発見したその先にある少女の自分はあらぬ方角に視線を向け、ダンディズムを発揮しながら佇んでいる。

現代を主張してやまない橋の欄干や路面に仮構の苦悶がある。出来杉た田村&藤田夫婦の聖性は、昭和後期のモラルと人相の産物なのか、その人固有の善なのか。加賀まりこの人工的な骨相はその錯視をあえて極大化して、過激な船宿の性教育に向かって失踪・五十円・蟹炎上と事を加速させていく。戦後の解像度が美術の質感ではなくイベントの密度において達成される。

現代を主張してやまない橋の欄干や路面に仮構の苦悶がある。出来杉た田村&藤田夫婦の聖性は、昭和後期のモラルと人相の産物なのか、その人固有の善なのか。加賀まりこの人工的な骨相はその錯視をあえて極大化して、過激な船宿の性教育に向かって失踪・五十円・蟹炎上と事を加速させていく。戦後の解像度が美術の質感ではなくイベントの密度において達成される。

崩れた肉体から知性が漏れ出るのではなく、強い性欲による管制であり汎化である。人々はマンガのような予測通りの行動しかできなくなり、アングラ思念体の鳥観図が俯瞰される。その曼荼羅では思念の統制を受け付けない体格だけが思い思いに崩れている。汎化から逃れ個体に戻るために、男は肉と脂の海に埋もれようとする。腐った肉の質感に感応し原初に還った知性は犯罪ネタに走り緩急をつける。

崩れた肉体から知性が漏れ出るのではなく、強い性欲による管制であり汎化である。人々はマンガのような予測通りの行動しかできなくなり、アングラ思念体の鳥観図が俯瞰される。その曼荼羅では思念の統制を受け付けない体格だけが思い思いに崩れている。汎化から逃れ個体に戻るために、男は肉と脂の海に埋もれようとする。腐った肉の質感に感応し原初に還った知性は犯罪ネタに走り緩急をつける。

早熟を強いられた少年との苛烈な対比によって、未成熟を糾弾する父権の神話へと社会小説が変貌する。それはインテリの暗い嗜虐と共謀して、成熟を逸した人間たちを始末する悪趣味な手際へと飛躍するが、同じ心性は元医師の囚人には同情的な造形を実装する。

早熟を強いられた少年との苛烈な対比によって、未成熟を糾弾する父権の神話へと社会小説が変貌する。それはインテリの暗い嗜虐と共謀して、成熟を逸した人間たちを始末する悪趣味な手際へと飛躍するが、同じ心性は元医師の囚人には同情的な造形を実装する。

サイコを退治する自警行為の俯瞰図は、自警が違法だからこそ無意識の営みに落とし込まれる。沢田から少年へ銃をリレーするのは徳のタイプキャストである小林克也である。徳の衝動によって自動化した彼の肉体は外見からは想像できない身のこなしで門扉を越えてしまう。サイコを自滅させるべく銃を北に向かわせるのも山田辰夫の逆説的な徳である。彼には失禁しても失われない気品があり、それが異性を惹きつけてやまない。無意識の物語だから五里霧中の辛みがあるが、そこで灯台となるのが柄本明組のバディムービーである。高等遊民の彼らは論評によって無意識の運動に絶えず形を与えようとし、最後はその報いを受ける。

サイコを退治する自警行為の俯瞰図は、自警が違法だからこそ無意識の営みに落とし込まれる。沢田から少年へ銃をリレーするのは徳のタイプキャストである小林克也である。徳の衝動によって自動化した彼の肉体は外見からは想像できない身のこなしで門扉を越えてしまう。サイコを自滅させるべく銃を北に向かわせるのも山田辰夫の逆説的な徳である。彼には失禁しても失われない気品があり、それが異性を惹きつけてやまない。無意識の物語だから五里霧中の辛みがあるが、そこで灯台となるのが柄本明組のバディムービーである。高等遊民の彼らは論評によって無意識の運動に絶えず形を与えようとし、最後はその報いを受ける。

デザイナーズマンションで地上を覆い尽くしたい審美感には含羞があり、その笑いの紛らわしは非ゲイアピールをゆるふわにしつつ、坂口健太郎の善性を誤用してしまう。善人がサイコだから恐ろしくなるのではなく、善人がやるのだから凶状はマイルドになり、いよいよデザイナーズになってくる。非ゲイアピールの方は、坂口が岡田に二択を突きつけてケリをつけながら、つづくラストシーンでは禊を終えた如くに濃厚なボーイズラヴの戯れをやる。審美感への含羞が、真意がわからないほど盛り上がる恋の琴線を発効させる。

デザイナーズマンションで地上を覆い尽くしたい審美感には含羞があり、その笑いの紛らわしは非ゲイアピールをゆるふわにしつつ、坂口健太郎の善性を誤用してしまう。善人がサイコだから恐ろしくなるのではなく、善人がやるのだから凶状はマイルドになり、いよいよデザイナーズになってくる。非ゲイアピールの方は、坂口が岡田に二択を突きつけてケリをつけながら、つづくラストシーンでは禊を終えた如くに濃厚なボーイズラヴの戯れをやる。審美感への含羞が、真意がわからないほど盛り上がる恋の琴線を発効させる。

成田凌が淡い失恋の重心となって構築される青春の仮構じみた追憶は、ロードサイドの閉塞と関連を持たないように見える。失意の体系に組み込むには嘘臭い橋本愛のかわゆさはロードサイドから浮いている。にもかかわらず、なぜロードサイドなのか。最後に到達されるユートピアが実存した安らぎには、作り手と受け手の共犯関係が見透かされる。映画の関係者もメインの消費者もあの東京の眺望の前にいる。閉塞したロードサイドは語り手と作り手の境遇を肯定するツールに過ぎない。ただ、ロードサイドの規格化された町並みと対比される東京の眺望は、事物性の暴力的な力で有無を言わさず、ユートピアの安らぎに信憑性を付与する。

成田凌が淡い失恋の重心となって構築される青春の仮構じみた追憶は、ロードサイドの閉塞と関連を持たないように見える。失意の体系に組み込むには嘘臭い橋本愛のかわゆさはロードサイドから浮いている。にもかかわらず、なぜロードサイドなのか。最後に到達されるユートピアが実存した安らぎには、作り手と受け手の共犯関係が見透かされる。映画の関係者もメインの消費者もあの東京の眺望の前にいる。閉塞したロードサイドは語り手と作り手の境遇を肯定するツールに過ぎない。ただ、ロードサイドの規格化された町並みと対比される東京の眺望は、事物性の暴力的な力で有無を言わさず、ユートピアの安らぎに信憑性を付与する。

テネンバウムズ家を踏襲する際にトム・ハンクスを義理の父にしたために、死別した妻が人間関係を凝集させる。人々のかみ合わせが要求するこの精度を達成するために、50年代の時代設定と科学賞が民度を蒸留する。天才児の人名ゲームの車座は各々の傷心を体系化する求心力となり、野外を事実上の舞台劇にするような心地よい閉塞感を伴いながら、その中心に宇宙人をはめ込む。メタ化は当然の帰結となり、そこでは生者が死者の代弁をする。

テネンバウムズ家を踏襲する際にトム・ハンクスを義理の父にしたために、死別した妻が人間関係を凝集させる。人々のかみ合わせが要求するこの精度を達成するために、50年代の時代設定と科学賞が民度を蒸留する。天才児の人名ゲームの車座は各々の傷心を体系化する求心力となり、野外を事実上の舞台劇にするような心地よい閉塞感を伴いながら、その中心に宇宙人をはめ込む。メタ化は当然の帰結となり、そこでは生者が死者の代弁をする。

銃座潰しに終始する森の戦場で頑なに陣地転換しない機関銃に傍流の戦場を見てしまうと、戦場と銃後の往来と身重の妻が蓄積していく遭難の予兆が塹壕戦の遅滞の中で曖昧になっていく。その悪夢のような疲労の中で、帰郷した男は2週間の休暇をたまった家事の消化に費やす。

銃座潰しに終始する森の戦場で頑なに陣地転換しない機関銃に傍流の戦場を見てしまうと、戦場と銃後の往来と身重の妻が蓄積していく遭難の予兆が塹壕戦の遅滞の中で曖昧になっていく。その悪夢のような疲労の中で、帰郷した男は2週間の休暇をたまった家事の消化に費やす。

公共に目覚めたといえば警戒を呼ぶ。選択肢の仕込みがどんなに巧妙であっても市民化を強いられた体裁には変わりない。正義の物証は酷使される肉体の悲愴にこそある。イーサンという極めて属人的な媒体によって何か確実なものがあると女は知った。キャバクラ説教を越えていくのは信仰である。

公共に目覚めたといえば警戒を呼ぶ。選択肢の仕込みがどんなに巧妙であっても市民化を強いられた体裁には変わりない。正義の物証は酷使される肉体の悲愴にこそある。イーサンという極めて属人的な媒体によって何か確実なものがあると女は知った。キャバクラ説教を越えていくのは信仰である。

静物的なショットである限りベルエポック作家の室内画を引き写して構築された絵面は破綻しないが、筋が人のアクションを要求すれば時代感はたちまち崩れ、風俗の再現と事件の展開が背反する。美術的な破壊が徹底されて初めて筋と美術は統合する。それが家探しで荒らされた部屋である。絵面としてのベルエポックを破壊するものが憎悪の対象となり、正義は美術を経由して視覚化された。狙いは個人ではなくベルエポックそのもののサルベージなのだ。

静物的なショットである限りベルエポック作家の室内画を引き写して構築された絵面は破綻しないが、筋が人のアクションを要求すれば時代感はたちまち崩れ、風俗の再現と事件の展開が背反する。美術的な破壊が徹底されて初めて筋と美術は統合する。それが家探しで荒らされた部屋である。絵面としてのベルエポックを破壊するものが憎悪の対象となり、正義は美術を経由して視覚化された。狙いは個人ではなくベルエポックそのもののサルベージなのだ。

筋の成立は症状の亢進を前提とするが、最初から振り切れているジーナにはもはや演技の引き出しが枯渇している。活を入れるべく共同体体質のピーター・フォークがやたらと人を連れ込んでくる。火に注がれる油はすでに炎上しているジーナには効果がなく、南伊の習俗を特異化していくばかりである。つまりこれはアンチ『グリーンブック』である。

筋の成立は症状の亢進を前提とするが、最初から振り切れているジーナにはもはや演技の引き出しが枯渇している。活を入れるべく共同体体質のピーター・フォークがやたらと人を連れ込んでくる。火に注がれる油はすでに炎上しているジーナには効果がなく、南伊の習俗を特異化していくばかりである。つまりこれはアンチ『グリーンブック』である。

ローカリズムを義賊行為の根拠にした強盗団を退治するのはブルーステートのローカリズムである。この思想の無さはスロー濫用のヒロイズムを動物ドキュメンタリーの無感動で眺めながら、強盗の傍らで幾度も繰り返される男たちの求愛アピールにひねりと気まずさを効かせる。ランディ・クエイドはタイプキャストにはまりそうではまらない綱渡りをやって、捉えどころのない遠近法の苦痛を訴えながら斃死する。

ローカリズムを義賊行為の根拠にした強盗団を退治するのはブルーステートのローカリズムである。この思想の無さはスロー濫用のヒロイズムを動物ドキュメンタリーの無感動で眺めながら、強盗の傍らで幾度も繰り返される男たちの求愛アピールにひねりと気まずさを効かせる。ランディ・クエイドはタイプキャストにはまりそうではまらない綱渡りをやって、捉えどころのない遠近法の苦痛を訴えながら斃死する。

管理職の大人たちは孤立に耐えかね既に廃人に達している。意外な戦場で同族を見出した獣たちには一時の交歓が訪れた。居場所を抹消した彼らの集団的な顛末はペキンパーというよりは戦国自衛隊である。ニック・ノルティの立ち位置は変遷の後に獣たちの生きざまの観察者に納まる。ヌードペンに具体化している天然と性欲の適度な配合が彼を救っている。

管理職の大人たちは孤立に耐えかね既に廃人に達している。意外な戦場で同族を見出した獣たちには一時の交歓が訪れた。居場所を抹消した彼らの集団的な顛末はペキンパーというよりは戦国自衛隊である。ニック・ノルティの立ち位置は変遷の後に獣たちの生きざまの観察者に納まる。ヌードペンに具体化している天然と性欲の適度な配合が彼を救っている。

男の手際は仕事にとどまらず、人生をも設計せずにはいられない。しかし夜な夜な交わされる人生談義は家族の予後を暗くするばかりだ。刑務所で夢想した人生設計のコラージュは80年代の想像力に縛られ、月並みのグロテスクにあふれている。普通に生きられなかったのではない。なぜ普通を夢見たのか。完了した覚悟の辛みと安らぎが夜の街を破壊していく。

男の手際は仕事にとどまらず、人生をも設計せずにはいられない。しかし夜な夜な交わされる人生談義は家族の予後を暗くするばかりだ。刑務所で夢想した人生設計のコラージュは80年代の想像力に縛られ、月並みのグロテスクにあふれている。普通に生きられなかったのではない。なぜ普通を夢見たのか。完了した覚悟の辛みと安らぎが夜の街を破壊していく。

私情が仕事を侵犯する背徳感にコン・リーの視線は泳ぎ、ファレルの困り顔は超級公務員の皮に納まりきれなくなる。和歌山県警24時からカーセックスへ。安値を更新していくジャンル不明瞭の旅路は、しかし、寝取られた男たちの暗い情熱によって堂々たる昼メロに仕上がるのだ。

私情が仕事を侵犯する背徳感にコン・リーの視線は泳ぎ、ファレルの困り顔は超級公務員の皮に納まりきれなくなる。和歌山県警24時からカーセックスへ。安値を更新していくジャンル不明瞭の旅路は、しかし、寝取られた男たちの暗い情熱によって堂々たる昼メロに仕上がるのだ。

性欲の霧に翻弄され恋の間合いを捕捉できないマイケル・マン節の好戦的な分解能は、オッサン大戦になれば一転して躍動する。性欲と刑務所ボケの不明瞭な境界に苛立ったのではなかった。性欲=ボケなのだ。レバノンの童貞軍団がマラボケに活を入れたとき、公に殉する警察官の死体の山が絵面に釣り合う重さを筋に裏書きする。ジャカルタのハネムーンは消化試合である。

性欲の霧に翻弄され恋の間合いを捕捉できないマイケル・マン節の好戦的な分解能は、オッサン大戦になれば一転して躍動する。性欲と刑務所ボケの不明瞭な境界に苛立ったのではなかった。性欲=ボケなのだ。レバノンの童貞軍団がマラボケに活を入れたとき、公に殉する警察官の死体の山が絵面に釣り合う重さを筋に裏書きする。ジャカルタのハネムーンは消化試合である。

固有の欲情がスクリプターの非情なダメ出しから逃れ続け、むしろダメ出しが性欲をフィルタリングして、素性を失ったトランティニャンの辛み顔がスケベの焦燥に読み解かれていく。天然の入った記録係に事態に気づく素振りはないが、男たちは筋から自律した性欲に同期したような顔をしている。久遠の予行に不満があるとしたら、「加虐に慣れ過ぎている」くらいだから、予行は本番に移行して男たちは緊縛ショーになだれ込む。

固有の欲情がスクリプターの非情なダメ出しから逃れ続け、むしろダメ出しが性欲をフィルタリングして、素性を失ったトランティニャンの辛み顔がスケベの焦燥に読み解かれていく。天然の入った記録係に事態に気づく素振りはないが、男たちは筋から自律した性欲に同期したような顔をしている。久遠の予行に不満があるとしたら、「加虐に慣れ過ぎている」くらいだから、予行は本番に移行して男たちは緊縛ショーになだれ込む。

感化を拒むのであれば批評は禁じられる。無意図を意図する他人事の仕草は間の悪さを構造化する。トランクケースの中で歌い出す批評精神は尿意の攻撃を受ける。その体液はトランクを自走させる揮発油となり、裸芸はステージではなく雑踏で本番を迎える。引退興行に脈略のないクロスカットをかますことで、阪急百貨店の遊園地が他人事を他人事にする。

感化を拒むのであれば批評は禁じられる。無意図を意図する他人事の仕草は間の悪さを構造化する。トランクケースの中で歌い出す批評精神は尿意の攻撃を受ける。その体液はトランクを自走させる揮発油となり、裸芸はステージではなく雑踏で本番を迎える。引退興行に脈略のないクロスカットをかますことで、阪急百貨店の遊園地が他人事を他人事にする。