映画感想 [2401-2500]

再興と討ち入りをトレードオフにするような狂人の発想を話の理路に押し込むのは美術の構造体に他ならないが、構造物に依存する叙体は諸所の不条理をそれとして認識させてしまう。琴の爪が未練に負けてしまったしくじりと見えてしまえば、しくじりの過程は邪欲との戦いとして新たな光を得よう。

再興と討ち入りをトレードオフにするような狂人の発想を話の理路に押し込むのは美術の構造体に他ならないが、構造物に依存する叙体は諸所の不条理をそれとして認識させてしまう。琴の爪が未練に負けてしまったしくじりと見えてしまえば、しくじりの過程は邪欲との戦いとして新たな光を得よう。

ゾンビを人間性の喪失ではなく解放だと解釈するヌーディズムのような世界観では、ゾンビになればたちまち言語は明瞭になり体が動くようになる。人々は同じ人格に収斂しながらも自分が失われることはなく感染した方が利得大なために恐怖は皆無であり、もっぱら肉体損壊の迫力と政治喜劇に終始している。

ゾンビを人間性の喪失ではなく解放だと解釈するヌーディズムのような世界観では、ゾンビになればたちまち言語は明瞭になり体が動くようになる。人々は同じ人格に収斂しながらも自分が失われることはなく感染した方が利得大なために恐怖は皆無であり、もっぱら肉体損壊の迫力と政治喜劇に終始している。

ノイジーな音響意匠が記録映画の叙体を要求する一方で、暮らしの細部に審美を見出す趣向は生活のディティールを捕捉するために静物画を要求する。釣り合わない情報量によってミキシングの不始末を思わせるほど充満した潮騒のようなざわめきは、絶えず今ある生活の破局を予示して中産階級の暮らしをかけがえなくする。物資自体が伝達してくる好ましさを打ち消すために花壇の後背で銃声を放てばかえって画面から政治は消えてしまい、玄関先でもみ消され放置される吸い殻の方がよほど気になる倒錯がはじまる。

ノイジーな音響意匠が記録映画の叙体を要求する一方で、暮らしの細部に審美を見出す趣向は生活のディティールを捕捉するために静物画を要求する。釣り合わない情報量によってミキシングの不始末を思わせるほど充満した潮騒のようなざわめきは、絶えず今ある生活の破局を予示して中産階級の暮らしをかけがえなくする。物資自体が伝達してくる好ましさを打ち消すために花壇の後背で銃声を放てばかえって画面から政治は消えてしまい、玄関先でもみ消され放置される吸い殻の方がよほど気になる倒錯がはじまる。

自助否定の世界で変化をもたらすのは気づきである。演者の課題はリミッターの外し方であり、ゴリラで問題となったのは教授法のまずさ。ゾウは恋によって本来の演技力に達する。自助を厭う貴族的美徳はオオカミ社長の令嬢にもっとも体現されるので、彼女に配役を奪われたとき作中で唯一といっていい人生的な課題にブタは襲われ、才能は気分によって左右されるので課題は後を引かない。外乱に即応していれば構造が訪れると信仰する現場主義は社長を殺人鬼にする。貴族主義的世界観においてゾウはバイトに欲情できるのか。これも引っかかる。

自助否定の世界で変化をもたらすのは気づきである。演者の課題はリミッターの外し方であり、ゴリラで問題となったのは教授法のまずさ。ゾウは恋によって本来の演技力に達する。自助を厭う貴族的美徳はオオカミ社長の令嬢にもっとも体現されるので、彼女に配役を奪われたとき作中で唯一といっていい人生的な課題にブタは襲われ、才能は気分によって左右されるので課題は後を引かない。外乱に即応していれば構造が訪れると信仰する現場主義は社長を殺人鬼にする。貴族主義的世界観においてゾウはバイトに欲情できるのか。これも引っかかる。

油脂とヤニにまみれた徹夜明けのオッサンの皮膚感覚が叙体の質感からこぼれちている。スコットは徳論のアプローチで質感に迫り、人間性は精神の物証を求め肉体の破損をその端緒とする。成長は内面の不可視で表現されるから、しだいにスコットの視点が言及されるようになる。パイパー・ローリーは彼にとっては女難にすぎなかったのだが、その解釈こそ徳論の終着点である。

油脂とヤニにまみれた徹夜明けのオッサンの皮膚感覚が叙体の質感からこぼれちている。スコットは徳論のアプローチで質感に迫り、人間性は精神の物証を求め肉体の破損をその端緒とする。成長は内面の不可視で表現されるから、しだいにスコットの視点が言及されるようになる。パイパー・ローリーは彼にとっては女難にすぎなかったのだが、その解釈こそ徳論の終着点である。

偶然とオカルトでバラバラとなった現場を視界不良と劇伴が癒着させ、その要約のテンポが自助を概念化する営みと対立している。女たちは家父長を誕生させかねない移動を禁じ、男は子宮の檻の中を巡回する。自助の実感は夢の無時間性に委託され、枕中記が要約のリズムと和解する。

偶然とオカルトでバラバラとなった現場を視界不良と劇伴が癒着させ、その要約のテンポが自助を概念化する営みと対立している。女たちは家父長を誕生させかねない移動を禁じ、男は子宮の檻の中を巡回する。自助の実感は夢の無時間性に委託され、枕中記が要約のリズムと和解する。

少年に記憶がなければ然るべき筋に相談する案件に過ぎなくなる。児相のマンパワーを問う技術的課題をフィクションに値する題材にするために、野趣深い法令遵守意識を前提として創話が営まれている。記憶論への固執が動機の不備を明らかにするつらみから介護や痴呆症が美化され、動機の不備を繕うはずの過去は少年を慰めの玩具し、早熟を強いられた子どものダンディズムがタガの外れた母権を〆る。

少年に記憶がなければ然るべき筋に相談する案件に過ぎなくなる。児相のマンパワーを問う技術的課題をフィクションに値する題材にするために、野趣深い法令遵守意識を前提として創話が営まれている。記憶論への固執が動機の不備を明らかにするつらみから介護や痴呆症が美化され、動機の不備を繕うはずの過去は少年を慰めの玩具し、早熟を強いられた子どものダンディズムがタガの外れた母権を〆る。

運に左右される境遇は見せかけであり、不条理に試され敗北した淡島千景が少年を階級再生産のループに束縛しているのだが、上京できるのなら奉公人のつらみが回した教養小説は無効となる。むしろ女の徳論が子の踏み台になれるかどうか母を試し、頑張る男の子に向けられるメス顔の晴れ晴れしさに最後は逢着する。

運に左右される境遇は見せかけであり、不条理に試され敗北した淡島千景が少年を階級再生産のループに束縛しているのだが、上京できるのなら奉公人のつらみが回した教養小説は無効となる。むしろ女の徳論が子の踏み台になれるかどうか母を試し、頑張る男の子に向けられるメス顔の晴れ晴れしさに最後は逢着する。

ミドルクラスへの憎悪は画面をニュー新橋ビル変えてしまう全斗煥の魔術的外貌にいら立つあまり、理念的な裏付けを見失っている。憤りが生理的要件にリンクするために根性論が幅を利かし、肝を練る見せ場を設定すべく精緻化される手続き論は、根性論を普遍化するはずの政治的理念を不活性化する。不幸は無差別に解き放たれ万人が根性が試される。

ミドルクラスへの憎悪は画面をニュー新橋ビル変えてしまう全斗煥の魔術的外貌にいら立つあまり、理念的な裏付けを見失っている。憤りが生理的要件にリンクするために根性論が幅を利かし、肝を練る見せ場を設定すべく精緻化される手続き論は、根性論を普遍化するはずの政治的理念を不活性化する。不幸は無差別に解き放たれ万人が根性が試される。

時を遡行したい課題に童女形態と夜行バスで添い寝するアイデアが対応した時点で目的は達せられている。あとは文系の邪念濃厚な窪田正孝の特殊キャバクラに過ぎなくなる。不憫抽出に力むあまり文脈が失われイメクラ化したのか。人間の嗜好に対応して分裂した人格を観察しているだけなのか。状況をイメクラにしてしまう窪田の徳性は昼間から釣りをしていられる経済力とかかわりがある。奈緒はそれを善人のもたらすプレッシャーとして先約的に言語化する。

時を遡行したい課題に童女形態と夜行バスで添い寝するアイデアが対応した時点で目的は達せられている。あとは文系の邪念濃厚な窪田正孝の特殊キャバクラに過ぎなくなる。不憫抽出に力むあまり文脈が失われイメクラ化したのか。人間の嗜好に対応して分裂した人格を観察しているだけなのか。状況をイメクラにしてしまう窪田の徳性は昼間から釣りをしていられる経済力とかかわりがある。奈緒はそれを善人のもたらすプレッシャーとして先約的に言語化する。

大人たちの頼もしさには留保がある。三橋達也の勇気は根拠のない経験則に基づき、銃後の家族が佐藤允の情緒を乱している。達也は途中退場で肝試しを免れ、允の情緒の乱れは彼の攻撃力を脅かさない。ソ連側も気をやるように、允はただ湧き上がる不可解な意気地に直面して困惑する。彼は去勢による精神的な死を予感し、人間の景物化は自分たちがモブキャラではないと信じた達也を反証する。景物化に過程がないのは彼らがはまったステイルメイトの反映である。生きてるように見えてすでに死に体だったのだ。

大人たちの頼もしさには留保がある。三橋達也の勇気は根拠のない経験則に基づき、銃後の家族が佐藤允の情緒を乱している。達也は途中退場で肝試しを免れ、允の情緒の乱れは彼の攻撃力を脅かさない。ソ連側も気をやるように、允はただ湧き上がる不可解な意気地に直面して困惑する。彼は去勢による精神的な死を予感し、人間の景物化は自分たちがモブキャラではないと信じた達也を反証する。景物化に過程がないのは彼らがはまったステイルメイトの反映である。生きてるように見えてすでに死に体だったのだ。

虚業者の自嘲に動機づけられた啓蒙はその知性主義を文系邪念として具体化させ、長尺を持たせるマデリーン・カーンの技術力は男の器質に屈し、殺人マシンらとの邂逅に邪念と啓蒙の落としどころが見出される。境界知性の群衆を揶揄して成り立つ啓蒙は自壊の危機にさらされているが、与太郎の生理を瞬間を生きる営みとして評価すれば、その解釈は虚業の在り方にまで及ぶだろう。

虚業者の自嘲に動機づけられた啓蒙はその知性主義を文系邪念として具体化させ、長尺を持たせるマデリーン・カーンの技術力は男の器質に屈し、殺人マシンらとの邂逅に邪念と啓蒙の落としどころが見出される。境界知性の群衆を揶揄して成り立つ啓蒙は自壊の危機にさらされているが、与太郎の生理を瞬間を生きる営みとして評価すれば、その解釈は虚業の在り方にまで及ぶだろう。

![グリーンバレット 最強殺し屋伝説国岡[合宿編]](poster-pic/2413_Green_Bullet.jpg) アンチモラルの笑いを追求して作品宇宙の体系化に邁進すれば、背徳は宇宙のお約束に堕する。人の好意を誘う手管は、好意を惹く生理には一定の形があるために女たちの個性を失わせる。そもそも描き分けができないために彼女たちは誇張された性格から出発せざるを得なくなり、その類型は各々が抱える人生の課題を希薄にする一方で、大人たちはただ佇むだけで人間を提示できてしまう。しかしそれもモラル否定から始まった設定がモラルに収斂した結果なのである。

アンチモラルの笑いを追求して作品宇宙の体系化に邁進すれば、背徳は宇宙のお約束に堕する。人の好意を誘う手管は、好意を惹く生理には一定の形があるために女たちの個性を失わせる。そもそも描き分けができないために彼女たちは誇張された性格から出発せざるを得なくなり、その類型は各々が抱える人生の課題を希薄にする一方で、大人たちはただ佇むだけで人間を提示できてしまう。しかしそれもモラル否定から始まった設定がモラルに収斂した結果なのである。

真崎丹波と杉山仲代の組み合わせで沖縄決戦の意趣返しをやるネタ配役に根津とモッくんが90年代の風を運べば時代感はノスタルジーに巻かれて混迷を極める。専ら大人たちの肝を試すはずの政治スリラーを略し青年心理に向かうのなら早々に手持ち無沙汰となる。竹中だけ回想を入れない正直な審美感は青年たちがぶち当たった、有権者の軍隊を私用に感応させる困難の究明には興味を持たず、敗北に耐える閑雅な時間は絵力を性欲に転換するばかりで、その恐るべき集団色ボケは良くも悪くも五社らしい悪趣味を達成する。

真崎丹波と杉山仲代の組み合わせで沖縄決戦の意趣返しをやるネタ配役に根津とモッくんが90年代の風を運べば時代感はノスタルジーに巻かれて混迷を極める。専ら大人たちの肝を試すはずの政治スリラーを略し青年心理に向かうのなら早々に手持ち無沙汰となる。竹中だけ回想を入れない正直な審美感は青年たちがぶち当たった、有権者の軍隊を私用に感応させる困難の究明には興味を持たず、敗北に耐える閑雅な時間は絵力を性欲に転換するばかりで、その恐るべき集団色ボケは良くも悪くも五社らしい悪趣味を達成する。

物量であふれかえる郷土博物館テーマパークのような時空とそこを駆ける人間の運動量の中で貧窮は見失われ、沼崎勲の失意は浮浪児の早熟やキャバレーの誤解とすれ違い次々と空回りする。失意が不正への憤りを裏付けにできたとき音楽堂の空振りが空回りに照応し、中北千枝子が不感症からよみがえる。

物量であふれかえる郷土博物館テーマパークのような時空とそこを駆ける人間の運動量の中で貧窮は見失われ、沼崎勲の失意は浮浪児の早熟やキャバレーの誤解とすれ違い次々と空回りする。失意が不正への憤りを裏付けにできたとき音楽堂の空振りが空回りに照応し、中北千枝子が不感症からよみがえる。

脱聖して図らずも啓蒙化した王権と法律家の対比は今となっては対立軸が見えにくく、抗争は生理化に根拠を見出し自尊心は男たちの性愛のこじれへ流れ込んでいく。その際、法律家の生理化した属性は監獄で老妻を口説き落とし、能力を伸展させる。

脱聖して図らずも啓蒙化した王権と法律家の対比は今となっては対立軸が見えにくく、抗争は生理化に根拠を見出し自尊心は男たちの性愛のこじれへ流れ込んでいく。その際、法律家の生理化した属性は監獄で老妻を口説き落とし、能力を伸展させる。

現在とのつながりを欠いた小宇宙を構成するべく人に内向して景物を省く叙体が課題を現在から分離する悪循環にはまり、器質的嫌悪感の迫力に依存する冒涜の感性に身を売る中で災厄の中に胎児の喜劇のような生命力を発見する。その子宮の悪魔は人々の甲斐性を可視化する工程において期待と失意の往復運動に女をたたき込む。誤誘導の最たるはアンナ・ムグラリスのうさんくさいセクスィヴォイス。

現在とのつながりを欠いた小宇宙を構成するべく人に内向して景物を省く叙体が課題を現在から分離する悪循環にはまり、器質的嫌悪感の迫力に依存する冒涜の感性に身を売る中で災厄の中に胎児の喜劇のような生命力を発見する。その子宮の悪魔は人々の甲斐性を可視化する工程において期待と失意の往復運動に女をたたき込む。誤誘導の最たるはアンナ・ムグラリスのうさんくさいセクスィヴォイス。

口語体と景物の饒舌な情報量を整理して文化を実装する過程で人間の内面が密かに脱落している。フィクションにふさわしい風致に達した景物の満たす悲恋の社会的要件は、男たちの荒涼とした前髪が父権の記号と化する柔和な政治学でなければ捕捉できない程その構造は微細であり、だからこそ女の内面が見えてなかったと気づかされる詐術を奏功させている。

口語体と景物の饒舌な情報量を整理して文化を実装する過程で人間の内面が密かに脱落している。フィクションにふさわしい風致に達した景物の満たす悲恋の社会的要件は、男たちの荒涼とした前髪が父権の記号と化する柔和な政治学でなければ捕捉できない程その構造は微細であり、だからこそ女の内面が見えてなかったと気づかされる詐術を奏功させている。

都会者が属性の招来する好意によって田舎でモテる邪念をオフセットできるのは器質の叛乱である。報復を受ける権利を得るために男が事件を度外視して日常に固執した結果、器物は生体を拘束できる物量に達し、ピカデリーサーカスの円環構造に人を固着させるような、あるいは動物に還る工程でそれとはかけ離れた全裸の幼体が動物園を疾駆するような、遠心力となる。

都会者が属性の招来する好意によって田舎でモテる邪念をオフセットできるのは器質の叛乱である。報復を受ける権利を得るために男が事件を度外視して日常に固執した結果、器物は生体を拘束できる物量に達し、ピカデリーサーカスの円環構造に人を固着させるような、あるいは動物に還る工程でそれとはかけ離れた全裸の幼体が動物園を疾駆するような、遠心力となる。

精神病理による矮小化に反感を抱かせるような流れは、凡人が色ボケによって儚い超人化を遂げる主旨を危うくしている。色ボケ24時なのかガンギマリなのか方針が定まらないのだが、色ボケとジョーカーは性質的に両立できず、曖昧なままにすれば法廷で凡人に戻った時にはその感じが伝わってこない。凡人に戻るリスクは失恋である。これも女の聖化の手続きを怠り、ミュージカルの詩で事後説明するばかりでは、ガガはやめておけとしか言いようのない距離感を克服できず、失意の効果が出てこない。すべてを失って初めて人格とかみ合った状況がその境遇における処世法を泣訴するも、それは追及されないまま終わる。

精神病理による矮小化に反感を抱かせるような流れは、凡人が色ボケによって儚い超人化を遂げる主旨を危うくしている。色ボケ24時なのかガンギマリなのか方針が定まらないのだが、色ボケとジョーカーは性質的に両立できず、曖昧なままにすれば法廷で凡人に戻った時にはその感じが伝わってこない。凡人に戻るリスクは失恋である。これも女の聖化の手続きを怠り、ミュージカルの詩で事後説明するばかりでは、ガガはやめておけとしか言いようのない距離感を克服できず、失意の効果が出てこない。すべてを失って初めて人格とかみ合った状況がその境遇における処世法を泣訴するも、それは追及されないまま終わる。

音は形をもたないために楽曲の評価はF・マーリー・エイブラハムの眉間に浮かぶシワのように肉体で評価される。精神と肉体を媒介するのはキジトラの流体筋肉であり、死者の作り出した小宇宙に監禁された男は、波のように遁走する猫に導かれ当て所もなく灰色の景色を徘徊する。車中では猫の視点は人と同期をはじめ、逃亡するペットと居眠り運転の二大スリラが激突する雪中行軍に至る。手に入るのは挫折を刻印するための肉体疲労である。

音は形をもたないために楽曲の評価はF・マーリー・エイブラハムの眉間に浮かぶシワのように肉体で評価される。精神と肉体を媒介するのはキジトラの流体筋肉であり、死者の作り出した小宇宙に監禁された男は、波のように遁走する猫に導かれ当て所もなく灰色の景色を徘徊する。車中では猫の視点は人と同期をはじめ、逃亡するペットと居眠り運転の二大スリラが激突する雪中行軍に至る。手に入るのは挫折を刻印するための肉体疲労である。

反生産行為者を次々と懲罰する家政学の悪意は、合戦の物量に魅せられ社会小説を裏切ろうとする。観念の恐るべき感染力は、あくまでマイクロな家政に執着する高峰をだからこそ、当人を意識させぬままフェイタリズムの奔流に合流させる。

反生産行為者を次々と懲罰する家政学の悪意は、合戦の物量に魅せられ社会小説を裏切ろうとする。観念の恐るべき感染力は、あくまでマイクロな家政に執着する高峰をだからこそ、当人を意識させぬままフェイタリズムの奔流に合流させる。

怪獣が出ないゴジラ映画であり、殊に景物のディテールと熊井のレイアウトに北米コンプレックスが絡めばシンゴジの前兆が方々で観測される。専ら事件解明に奔走する二谷英明と鈴木瑞穂の傍らで困り顔を晒すばかりの宇野重吉が関係する女子を次々と遭難させる死神と化しむしろ事件を延焼させるに及んで、不在だったゴジラの正体が露わになる。芦川いづみはオキシジェンデストロイヤーである。

怪獣が出ないゴジラ映画であり、殊に景物のディテールと熊井のレイアウトに北米コンプレックスが絡めばシンゴジの前兆が方々で観測される。専ら事件解明に奔走する二谷英明と鈴木瑞穂の傍らで困り顔を晒すばかりの宇野重吉が関係する女子を次々と遭難させる死神と化しむしろ事件を延焼させるに及んで、不在だったゴジラの正体が露わになる。芦川いづみはオキシジェンデストロイヤーである。

地主の搾取に由来する限界状況が歳時記を家畜の健康に人生が左右されるスリラーにして、事態を合理化すべく人々の宗教観は神の規範意識を先鋭化させる。その荒ぶる神は長期展望を推奨しながら自らそれを潰す不条理に走り、時に詐欺まがいの托卵で出産制限を無効化し、階級の再生産から逃れようとする試みを砕くのである。

地主の搾取に由来する限界状況が歳時記を家畜の健康に人生が左右されるスリラーにして、事態を合理化すべく人々の宗教観は神の規範意識を先鋭化させる。その荒ぶる神は長期展望を推奨しながら自らそれを潰す不条理に走り、時に詐欺まがいの托卵で出産制限を無効化し、階級の再生産から逃れようとする試みを砕くのである。

計数力がオペラ狂の動機から解離し、クラウス・キンスキーは頭髪の形状に顔容を同期できなくなる。カルディナーレは肖像画を嗤いながらその矛盾を指摘する。オペラに神話を接ぎ木して動機を正当化するのは土木の物量であり、それは計算された誤算だからこそ労働者の不明瞭な動機づけと労災が経営スリラーを催す。

計数力がオペラ狂の動機から解離し、クラウス・キンスキーは頭髪の形状に顔容を同期できなくなる。カルディナーレは肖像画を嗤いながらその矛盾を指摘する。オペラに神話を接ぎ木して動機を正当化するのは土木の物量であり、それは計算された誤算だからこそ労働者の不明瞭な動機づけと労災が経営スリラーを催す。

女の度胸は発見されるのではなく、人格改変の産物にすぎない。社会時評に由来する景物の情報量が煙幕となってこの創話の恣意をはぐらかしている。微妙なる均衡は作者のエゴがぶち壊しにする。いかにも遠藤らしい、文士が頭の中で考えた天衣無縫の聖女におぼこが仕上がれば、頭では嘲笑できても体は素直にその文士の創作物に反応してしまううれしさと哀しさがあり、女の天然が男を狂わせる魔性だと解釈されてしまえば、メリトクラシーの怨念に凝り固まった社会時評は解体され、のびやかになる。

女の度胸は発見されるのではなく、人格改変の産物にすぎない。社会時評に由来する景物の情報量が煙幕となってこの創話の恣意をはぐらかしている。微妙なる均衡は作者のエゴがぶち壊しにする。いかにも遠藤らしい、文士が頭の中で考えた天衣無縫の聖女におぼこが仕上がれば、頭では嘲笑できても体は素直にその文士の創作物に反応してしまううれしさと哀しさがあり、女の天然が男を狂わせる魔性だと解釈されてしまえば、メリトクラシーの怨念に凝り固まった社会時評は解体され、のびやかになる。

友情を性愛で捉える合宿映画は、ディーン・マーティンとリッキー・ネルソンの関係性を扱いかね、後者の加入で予示される三角関係の不穏を誘拐で済ますような去勢の感性を発起する。そもそも臀部に気をやるウェインの歩き方から不穏である。アンジー・ディキンソンが発情してもラヴコメは男の不感でダラダラとし、執行官が永遠にやって来ないような、あるいは来てほしくないようなビューティフルドリーマーの低徊が警察24時の疲労を再現する。

友情を性愛で捉える合宿映画は、ディーン・マーティンとリッキー・ネルソンの関係性を扱いかね、後者の加入で予示される三角関係の不穏を誘拐で済ますような去勢の感性を発起する。そもそも臀部に気をやるウェインの歩き方から不穏である。アンジー・ディキンソンが発情してもラヴコメは男の不感でダラダラとし、執行官が永遠にやって来ないような、あるいは来てほしくないようなビューティフルドリーマーの低徊が警察24時の疲労を再現する。

撮影技師の邪念が盲人の屋敷にランプをともし、演出家の邪念は岩下に精神と肉体の詐称を強いて座りが悪い。瞽女の家事は触覚に依存して静物に帰着する運動の端緒となり、岩下はその運動にともなう自律性の喪失を性的に解釈する。彼女は舎房の視察孔に成形され、静物そのものへと然るべく還っていく。岩下が天然娘を演じる造形的不穏を嗜虐交じりに受け入れたのは髑髏の形状的ヒューモアである。

撮影技師の邪念が盲人の屋敷にランプをともし、演出家の邪念は岩下に精神と肉体の詐称を強いて座りが悪い。瞽女の家事は触覚に依存して静物に帰着する運動の端緒となり、岩下はその運動にともなう自律性の喪失を性的に解釈する。彼女は舎房の視察孔に成形され、静物そのものへと然るべく還っていく。岩下が天然娘を演じる造形的不穏を嗜虐交じりに受け入れたのは髑髏の形状的ヒューモアである。

高品格の死に際してだれも人倫に走らない気品は、社会時評を損ないながら大竹の魔性を無効にして、文七元結の行き場を失わせる。経済観念の失調はドーパミンの出力に差し障る。そこで負のスパイラルに向かうでもなく均衡の静寂に淀んでしまうのはやはり気品であって、廃墟という敗北の実証によって非人倫と社会時評を統合する空間感覚はその均衡の産物に見える。

高品格の死に際してだれも人倫に走らない気品は、社会時評を損ないながら大竹の魔性を無効にして、文七元結の行き場を失わせる。経済観念の失調はドーパミンの出力に差し障る。そこで負のスパイラルに向かうでもなく均衡の静寂に淀んでしまうのはやはり気品であって、廃墟という敗北の実証によって非人倫と社会時評を統合する空間感覚はその均衡の産物に見える。

ニューシネマの青春劇をオッサンにやらせるグロテスクが、社会時評のために体を張る邪念へ男を走らせている。肉体を媒体化する感性が逃亡の趣意をセックスのための滞留にすり替えると、筋の方向性は見えなくなる。安藤昇の声の軽さに肉体と筋の齟齬を見たのか、敏感になった音響意匠は夏の生活音を立てながら、小池朝雄がピーター・フォークに聞こえはしないかいたずらに不安を掻き立てる。おそろしいことには、この闇鍋を統合する視座が存在するのである。

ニューシネマの青春劇をオッサンにやらせるグロテスクが、社会時評のために体を張る邪念へ男を走らせている。肉体を媒体化する感性が逃亡の趣意をセックスのための滞留にすり替えると、筋の方向性は見えなくなる。安藤昇の声の軽さに肉体と筋の齟齬を見たのか、敏感になった音響意匠は夏の生活音を立てながら、小池朝雄がピーター・フォークに聞こえはしないかいたずらに不安を掻き立てる。おそろしいことには、この闇鍋を統合する視座が存在するのである。

近代的自我とは逆行する家族観がカミングアウトにこだわるあまり、事はコスプレ趣味の恥辱感に矮小化する。父と宇宙を天秤にかける肥大化した私情は、破廉恥なほど緩み切った空間秩序の元凶だ。子育ての葛藤は今や贅沢病であると伯父さんと闇落ちした自分は正当にも指摘するが、成熟を記号でしか知らない人間によって構想された彼らの顔貌は笑いでしかない。何がこの宇宙を取り戻すのか。最後に見出されるのは血縁を克服した連帯の神話である。

近代的自我とは逆行する家族観がカミングアウトにこだわるあまり、事はコスプレ趣味の恥辱感に矮小化する。父と宇宙を天秤にかける肥大化した私情は、破廉恥なほど緩み切った空間秩序の元凶だ。子育ての葛藤は今や贅沢病であると伯父さんと闇落ちした自分は正当にも指摘するが、成熟を記号でしか知らない人間によって構想された彼らの顔貌は笑いでしかない。何がこの宇宙を取り戻すのか。最後に見出されるのは血縁を克服した連帯の神話である。

歌舞伎をフリークショーとしか解せないドメスティックな脊髄反射に文化相対の作法はとうぜん反発する。クロスジャンルは越境ではなく漂流の結果であり、その弛緩に身を任せた玉三郎は形式主義者たる役者の本分を発揮して、言動をどこまでも軽くする。脊髄反射とリベラリズムはもっともフリークな大野一雄パートの劇伴に制空権を奪わせることで妥協に至っている。

歌舞伎をフリークショーとしか解せないドメスティックな脊髄反射に文化相対の作法はとうぜん反発する。クロスジャンルは越境ではなく漂流の結果であり、その弛緩に身を任せた玉三郎は形式主義者たる役者の本分を発揮して、言動をどこまでも軽くする。脊髄反射とリベラリズムはもっともフリークな大野一雄パートの劇伴に制空権を奪わせることで妥協に至っている。

バーに入って酒を頼んだ時点で予後はすでに暗く、その後の災厄に際して男が決められるのが宇宙崩落のタイミングと様態に限定されてしまえば、話は免許更新講習あるいは自動ブレーキの技術的課題を扱う啓発教材にすぎなくなる。自由を行使するストレスにさらされるのはトニ・コレットであり、ニコラス・ホルトの自由のなさは演出的前頭葉を失い自動化して久しい現場の悲鳴だと邪推するのだが、自動的だからこそ女の趣味を隠さない配役と去勢された男の生態に演出家の生理が窺えるのである。

バーに入って酒を頼んだ時点で予後はすでに暗く、その後の災厄に際して男が決められるのが宇宙崩落のタイミングと様態に限定されてしまえば、話は免許更新講習あるいは自動ブレーキの技術的課題を扱う啓発教材にすぎなくなる。自由を行使するストレスにさらされるのはトニ・コレットであり、ニコラス・ホルトの自由のなさは演出的前頭葉を失い自動化して久しい現場の悲鳴だと邪推するのだが、自動的だからこそ女の趣味を隠さない配役と去勢された男の生態に演出家の生理が窺えるのである。

草刈民代の質量に乏しいアンニュイには精神的課題の含みがあり、これに同伴した役所の練度は最後まで見えにくく、場の凝集力の指標になっていない。代わりに柄本明の行動主義的気性が場の中間共同体のような性質を開闢する。練度と凝集力の構造的エラーは大会のあとに長いフラストレーションを招き、柱に向かって足さばきを空転させる竹中直人の行き場のないストレスがその予示である。場の凝集力とは何なのか。役所は見えないはずの場の呼び声を江古田のホームから発見する。初めてそこから草刈を見上げたとき、彼は場に呼ばわれていたのだった。

草刈民代の質量に乏しいアンニュイには精神的課題の含みがあり、これに同伴した役所の練度は最後まで見えにくく、場の凝集力の指標になっていない。代わりに柄本明の行動主義的気性が場の中間共同体のような性質を開闢する。練度と凝集力の構造的エラーは大会のあとに長いフラストレーションを招き、柱に向かって足さばきを空転させる竹中直人の行き場のないストレスがその予示である。場の凝集力とは何なのか。役所は見えないはずの場の呼び声を江古田のホームから発見する。初めてそこから草刈を見上げたとき、彼は場に呼ばわれていたのだった。

社会小説を志向する性癖の記号群は機構そのものに欲情する国粋フェチに至り、男は枕を相手に初夜を演じる。この雑魚寝一家は佐藤慶のノリの軽さも相まってリベラルな家庭としか言いようがない。その余裕は社会小説の邪念を笑いで紛らわしながらノスタルジーの遠近感を狂わせ、遠くへ来てしまった嘆じを全くもたらさない偉業を達成する。

社会小説を志向する性癖の記号群は機構そのものに欲情する国粋フェチに至り、男は枕を相手に初夜を演じる。この雑魚寝一家は佐藤慶のノリの軽さも相まってリベラルな家庭としか言いようがない。その余裕は社会小説の邪念を笑いで紛らわしながらノスタルジーの遠近感を狂わせ、遠くへ来てしまった嘆じを全くもたらさない偉業を達成する。

薄弱さの多元的な構造は女をパワハラ気質に惹かせながら、男たちを支配する蛮勇をも彼女にもたらし、特殊な母娘関係は娘の魔性と向き合う母の距離感だと解される。ルネ・クレマンのこの高踏心理は場違いでもあり、ブロンソンの視点になれば分節化される状況は女の視点に切り替われば霧にまかれ、全編が話の枕のような見通しの悪さに見舞われる。

薄弱さの多元的な構造は女をパワハラ気質に惹かせながら、男たちを支配する蛮勇をも彼女にもたらし、特殊な母娘関係は娘の魔性と向き合う母の距離感だと解される。ルネ・クレマンのこの高踏心理は場違いでもあり、ブロンソンの視点になれば分節化される状況は女の視点に切り替われば霧にまかれ、全編が話の枕のような見通しの悪さに見舞われる。

失恋のトラウマで性癖がゆがんだ老人の出歯亀に若い女がのめりこむ三文小説のような邪念に女が忠実であれば彼女は奇人でしかなくなり、その天然と徳が老人(作者)の目論見を裏切るだろう。その裁断は撮影者によって酷使された空間の構造疲労へと拡大し、ストレッチの悲鳴として女の身体に返る。宇宙はやがて広告幕の収縮に巻き取られ、海峡を騒がすことだろう。

失恋のトラウマで性癖がゆがんだ老人の出歯亀に若い女がのめりこむ三文小説のような邪念に女が忠実であれば彼女は奇人でしかなくなり、その天然と徳が老人(作者)の目論見を裏切るだろう。その裁断は撮影者によって酷使された空間の構造疲労へと拡大し、ストレッチの悲鳴として女の身体に返る。宇宙はやがて広告幕の収縮に巻き取られ、海峡を騒がすことだろう。

景物の情報量に由来する異国情緒があり、他方で観光地が異世界の求心力に抵抗する。観光地は時間の滞留だからだ。この対比は役者渡辺文雄の造形論でもあり、イケメンのインテリでありながらメタボである彼は、養豚のようにひたすら食って寝て違和感に奉仕する。ハイブリッド種族の彼らは観光地でしか生息できず、景物と交通の密度に流浪の元凶を見た少年は、現状を宇宙人のパノプティコンと解し、雪で情報量を覆うアイデアを着想する。整理された情報から出てきたのは少女への性欲である。

景物の情報量に由来する異国情緒があり、他方で観光地が異世界の求心力に抵抗する。観光地は時間の滞留だからだ。この対比は役者渡辺文雄の造形論でもあり、イケメンのインテリでありながらメタボである彼は、養豚のようにひたすら食って寝て違和感に奉仕する。ハイブリッド種族の彼らは観光地でしか生息できず、景物と交通の密度に流浪の元凶を見た少年は、現状を宇宙人のパノプティコンと解し、雪で情報量を覆うアイデアを着想する。整理された情報から出てきたのは少女への性欲である。

気品を男性性の欠乏として解するしかない野太い人間観は、野人の原の顔面を笑みで固まらせるばかりである。耐震性に危惧を抱かせる書き割りのような居間は保有欲をそそらず、家への執着をわからなくさせる。無効化された動機で安定しなくなった滝沢の情緒は現場を流動化し、女中も運転手も階級差に性欲をなえさせるどころかむしろ爆発して、そのラヴコメすれ違いスリラーの動線を確保するのが、量塊の欠いた広間なのである。

気品を男性性の欠乏として解するしかない野太い人間観は、野人の原の顔面を笑みで固まらせるばかりである。耐震性に危惧を抱かせる書き割りのような居間は保有欲をそそらず、家への執着をわからなくさせる。無効化された動機で安定しなくなった滝沢の情緒は現場を流動化し、女中も運転手も階級差に性欲をなえさせるどころかむしろ爆発して、そのラヴコメすれ違いスリラーの動線を確保するのが、量塊の欠いた広間なのである。

特殊性癖による個別事例が少女のハラスメントによって膨張し、大人になれなかった男の闇が児童ポルノを圧倒する。大仰な記号だけで内容が不明な傷心は、過去と現在をつなぐ曲面上で視認される。デジカムを経由する彼我の視点はその局面を周回するだけで決して交差しないと確認した男は、郷愁と呼ばれるもっとも普遍的な傷心を残置して立ち去る。

特殊性癖による個別事例が少女のハラスメントによって膨張し、大人になれなかった男の闇が児童ポルノを圧倒する。大仰な記号だけで内容が不明な傷心は、過去と現在をつなぐ曲面上で視認される。デジカムを経由する彼我の視点はその局面を周回するだけで決して交差しないと確認した男は、郷愁と呼ばれるもっとも普遍的な傷心を残置して立ち去る。

川下りの末に兄弟が発見した善と互換する知性は、サイコパスを自律性喪失の症例に通俗化する。川辺の線形はそもそも芝居が違う異種族を架橋するために書割寸前の遠近法を構成し、そこであろうことか二人は唱和して、ホラーコメディを訓話に落とし込むのである。

川下りの末に兄弟が発見した善と互換する知性は、サイコパスを自律性喪失の症例に通俗化する。川辺の線形はそもそも芝居が違う異種族を架橋するために書割寸前の遠近法を構成し、そこであろうことか二人は唱和して、ホラーコメディを訓話に落とし込むのである。

状況劇場が美人に対するゲイの悪態にしかならないようなくやしさを鎮める価値観は、時の氷結した紀伊国屋の文明空間に埋もれていて、田辺茂一は台詞が言えないから、その神殿で横山リエにセクハラされているように見えてらしくない。田辺の対極にあって台詞の言える唐十郎の方は締まりのない腹をしていて、そのだらしなさは大穴を開けた西口の猥雑な動線と提携て、若者たちの破壊衝動を煽る。

状況劇場が美人に対するゲイの悪態にしかならないようなくやしさを鎮める価値観は、時の氷結した紀伊国屋の文明空間に埋もれていて、田辺茂一は台詞が言えないから、その神殿で横山リエにセクハラされているように見えてらしくない。田辺の対極にあって台詞の言える唐十郎の方は締まりのない腹をしていて、そのだらしなさは大穴を開けた西口の猥雑な動線と提携て、若者たちの破壊衝動を煽る。

パブでできた宇宙と60年代文明の狭間にあるのは、薪とジャガイモと鶏の快適な煉獄である。人の足をひっぱる代物でしかない様々な人々の失意は、顛末を階層脱出に見せながらも、長い青春の牢獄に囚われたグラントの視点によって、一時代の終焉が青春の淡い喪失感と通じてしまう。リリカルな複眼を許容したのは、ほかならぬパブと60年代の宇宙観の相違である。

パブでできた宇宙と60年代文明の狭間にあるのは、薪とジャガイモと鶏の快適な煉獄である。人の足をひっぱる代物でしかない様々な人々の失意は、顛末を階層脱出に見せながらも、長い青春の牢獄に囚われたグラントの視点によって、一時代の終焉が青春の淡い喪失感と通じてしまう。リリカルな複眼を許容したのは、ほかならぬパブと60年代の宇宙観の相違である。

三波春夫と都はるみの明るい旋律が情報の閘門となって失恋を確証させず、ただ重い気分だけを通用させている。人生には後がないその気分は、魔法のようなダッシュボードのミカンと正露丸その他の重々しい喜劇として感知されている。恋人たちは持続の危うい馬とびと回転自転車を駆使してすでに終わっている恋のありかを追跡し水没に至る。

三波春夫と都はるみの明るい旋律が情報の閘門となって失恋を確証させず、ただ重い気分だけを通用させている。人生には後がないその気分は、魔法のようなダッシュボードのミカンと正露丸その他の重々しい喜劇として感知されている。恋人たちは持続の危うい馬とびと回転自転車を駆使してすでに終わっている恋のありかを追跡し水没に至る。

その戦争は電力や流通を寸断することがなく、それっぽい状況が刹那的につぎはぎされるだけで全容は見えない。社会経済の実体をストイックなまでに脱落させた戦場は、マスメディアがFPSの視点を映画に導入するツールにすぎなくなるほど無常である。この人工空間にあって特異点となるのは疫病神と化するケイリー・スピーニー。彼女が大人たちに次々と災厄をもたらすに及んで、ビデオゲームのような戦場の起源が明らかになる。内戦はむしろ女のキャリアのために勃発したのだ。

その戦争は電力や流通を寸断することがなく、それっぽい状況が刹那的につぎはぎされるだけで全容は見えない。社会経済の実体をストイックなまでに脱落させた戦場は、マスメディアがFPSの視点を映画に導入するツールにすぎなくなるほど無常である。この人工空間にあって特異点となるのは疫病神と化するケイリー・スピーニー。彼女が大人たちに次々と災厄をもたらすに及んで、ビデオゲームのような戦場の起源が明らかになる。内戦はむしろ女のキャリアのために勃発したのだ。

多元宇宙は目的に向かって試行する手段としては使われず、家族に課題をもたらした父権の欠損を隠ぺいするべく、むしろ目的を拒む遠心分離機として作用している。父と娘の関係性が不明なように、夫婦関係と母娘関係は整理されず乖離したまま放置され、問題の所在は目的不明な試行を空転させるうちに発見される。多元宇宙が解決手段として意味をなさないために、結論の道学臭がただことではなくなる。

多元宇宙は目的に向かって試行する手段としては使われず、家族に課題をもたらした父権の欠損を隠ぺいするべく、むしろ目的を拒む遠心分離機として作用している。父と娘の関係性が不明なように、夫婦関係と母娘関係は整理されず乖離したまま放置され、問題の所在は目的不明な試行を空転させるうちに発見される。多元宇宙が解決手段として意味をなさないために、結論の道学臭がただことではなくなる。

賛成派と反対派の入り混じるモザイクのようになった村々の政治構造に深入りさせないのは語り手の立場であり、話題はもっぱら持久の技術論に終始する。寄合が大量のたばこを浪費するだけの感想共有の場にすぎないのであれば、主題は村のライブラリを兼ねる公民館そのものとなる。融通無碍のその空間に滞留する村の事業継続のうっすらとした危機は、村落共同体が重荷だと吐露する青年を経由して念仏講で正体を現す。危機は究極的には宗教の不在にあり、補足されるのは闘争を超えた一種のアノミーである。

賛成派と反対派の入り混じるモザイクのようになった村々の政治構造に深入りさせないのは語り手の立場であり、話題はもっぱら持久の技術論に終始する。寄合が大量のたばこを浪費するだけの感想共有の場にすぎないのであれば、主題は村のライブラリを兼ねる公民館そのものとなる。融通無碍のその空間に滞留する村の事業継続のうっすらとした危機は、村落共同体が重荷だと吐露する青年を経由して念仏講で正体を現す。危機は究極的には宗教の不在にあり、補足されるのは闘争を超えた一種のアノミーである。

火工品の魔力に取りつかれ中佐殿のダンディズムに結実した記録作家の性質は、血の騒ぎに背徳を覚える運動家の部分と折り合えなくなり、せめてもの償いとして捜査の過程に対するこだわりを禁じている。対話劇になればカット割りの指針が定まらなくなるように、全体としてつかみどころがない。

火工品の魔力に取りつかれ中佐殿のダンディズムに結実した記録作家の性質は、血の騒ぎに背徳を覚える運動家の部分と折り合えなくなり、せめてもの償いとして捜査の過程に対するこだわりを禁じている。対話劇になればカット割りの指針が定まらなくなるように、全体としてつかみどころがない。

物理学を拒み物証を無効にする魔法がアトラクションを織り上げ、それがソフィア・リリスに肢体を翻弄したとき、ソフィアのアイドル映画は官能という物証を得る。魔法で死生観が弛緩するからこそ、クリス・パインは誤導にはまり込んでいる。下手にサルベージの見込みがあるから、未練が持続している。本当に自分が欲していたのは未練を断って前に進む方法だったと彼は知るである。

物理学を拒み物証を無効にする魔法がアトラクションを織り上げ、それがソフィア・リリスに肢体を翻弄したとき、ソフィアのアイドル映画は官能という物証を得る。魔法で死生観が弛緩するからこそ、クリス・パインは誤導にはまり込んでいる。下手にサルベージの見込みがあるから、未練が持続している。本当に自分が欲していたのは未練を断って前に進む方法だったと彼は知るである。

秋吉久美子の内面はその行動を観測して推測する以外に知りようがない。そのために彼らの別れが収納できる意味合いは広漠となり、人生の予後の悪さをぼんやりと男に含ませる。道化の内省を捕捉するために景物の情報量も私小説のように膨張し、それはいつしか絶頂に達しつつある文明そのものを体現している。男がおこなうのはその多幸感の中で青春をひっそりと終らせる対位法である。

秋吉久美子の内面はその行動を観測して推測する以外に知りようがない。そのために彼らの別れが収納できる意味合いは広漠となり、人生の予後の悪さをぼんやりと男に含ませる。道化の内省を捕捉するために景物の情報量も私小説のように膨張し、それはいつしか絶頂に達しつつある文明そのものを体現している。男がおこなうのはその多幸感の中で青春をひっそりと終らせる対位法である。

献身的な男に飽きてしまう類型的な話に対して、彼らの息子はせわしなく反応する。男同士で連帯しようにも実務家の父はフィクションの効用を認めず、境遇を受け入れられない母の未熟さは男たちを翻弄してやまない魔性と解釈され、母をいったんは拒んでも息子はマザコンに復帰する。というかミシェル・ウィリアムズだからとうぜんか。プラムの件で立証されるフィクションの効用は、家庭の解体原因を父の性質に求めている。フィクションの素養の有無が漂流する母の行方を決めたのである。

献身的な男に飽きてしまう類型的な話に対して、彼らの息子はせわしなく反応する。男同士で連帯しようにも実務家の父はフィクションの効用を認めず、境遇を受け入れられない母の未熟さは男たちを翻弄してやまない魔性と解釈され、母をいったんは拒んでも息子はマザコンに復帰する。というかミシェル・ウィリアムズだからとうぜんか。プラムの件で立証されるフィクションの効用は、家庭の解体原因を父の性質に求めている。フィクションの素養の有無が漂流する母の行方を決めたのである。

ケイリー・エルウィスのホストじみた芝居に最初は笑っていられても、ウォーレス・ショーン一派に好意を誘う手管が効いてしまえば、最初の決闘ではだれを好きになればよいのか決めかねる。よしんばその混乱が呉越同舟のタメだとしても、恋敗れるクリス・サランドンとホストとはやはり対比の構図にはまらない。男たちの背景を語りつくすほど埋没してしまうケイリー・エルウィスの薄さが元凶なのか。冒頭で短く言及された、ほんらいケイリーからキャラクターを引き出すはずだった恋の駆け引きが、ピーター・フォークと孫のそれに吸収されている。

ケイリー・エルウィスのホストじみた芝居に最初は笑っていられても、ウォーレス・ショーン一派に好意を誘う手管が効いてしまえば、最初の決闘ではだれを好きになればよいのか決めかねる。よしんばその混乱が呉越同舟のタメだとしても、恋敗れるクリス・サランドンとホストとはやはり対比の構図にはまらない。男たちの背景を語りつくすほど埋没してしまうケイリー・エルウィスの薄さが元凶なのか。冒頭で短く言及された、ほんらいケイリーからキャラクターを引き出すはずだった恋の駆け引きが、ピーター・フォークと孫のそれに吸収されている。

サイコの生きづらさなど知ったことではないから、鹿賀丈史の抱えるつらみがサイコ生活の課題を翻案し、あげくに母屋を乗っ取る。鹿賀は戦場で解放されるほどサイコではなく、だからこそ架橋ができる。優作はすでに解放の手段を尽くしているように見える。そこに構造の難があり、再現された戦場ではストレスに発散をわからせるためにオーバーアクトで笑いに走る悪癖を呈し、鹿賀を位置づけられない困惑を勢いでごまかす。

サイコの生きづらさなど知ったことではないから、鹿賀丈史の抱えるつらみがサイコ生活の課題を翻案し、あげくに母屋を乗っ取る。鹿賀は戦場で解放されるほどサイコではなく、だからこそ架橋ができる。優作はすでに解放の手段を尽くしているように見える。そこに構造の難があり、再現された戦場ではストレスに発散をわからせるためにオーバーアクトで笑いに走る悪癖を呈し、鹿賀を位置づけられない困惑を勢いでごまかす。

ステュアートの自閉には小なりとはいえ実害がある。困ったことにジョセフィン・ハルの多動もにくらしく、取違のくだりには懲悪の含みがある。正常を相対化するこれらの方策は、器質を矯正すれば感情の抑制が効かなくなるアイデアに至る。これはむしろ現実の認知症では逆だと思われるから、検証に値するジレンマではなく、いかにもフィクションらしい嘘に見える。

ステュアートの自閉には小なりとはいえ実害がある。困ったことにジョセフィン・ハルの多動もにくらしく、取違のくだりには懲悪の含みがある。正常を相対化するこれらの方策は、器質を矯正すれば感情の抑制が効かなくなるアイデアに至る。これはむしろ現実の認知症では逆だと思われるから、検証に値するジレンマではなく、いかにもフィクションらしい嘘に見える。

マンガのような経歴に顕著なように、貧乏人が構想したようなセレブ生活を実に堅実な人物がこなしている。これは揶揄ではなく、巨匠を前にしても平然としている新人の天然こそ物語は文化資本だと定義し、小娘に振りまわされる中年のうれしい屈辱がタイプキャストの助平顔を躍らせながら、育ちのコンプが課題だと示唆する。どんな生き様をすればよかったのか。柴田理恵の顔貌と化したニーナ・ホスの副官のダンディズムが解の一例だろう。

マンガのような経歴に顕著なように、貧乏人が構想したようなセレブ生活を実に堅実な人物がこなしている。これは揶揄ではなく、巨匠を前にしても平然としている新人の天然こそ物語は文化資本だと定義し、小娘に振りまわされる中年のうれしい屈辱がタイプキャストの助平顔を躍らせながら、育ちのコンプが課題だと示唆する。どんな生き様をすればよかったのか。柴田理恵の顔貌と化したニーナ・ホスの副官のダンディズムが解の一例だろう。

現代から眺めればニューシネマのパロをやるには世相が明るすぎて南こうせつが上滑りしている。脈絡をもたないエピソードを重ねるオムニバスの構造に世相と話の乖離が寄与しているのだが、脈絡のなさはかえって経年の感覚をもたらしながら、サイコスリラーをいい意味で発効させず、ベビーカーのくだりが闇深くなる。男の職歴が社会経済にリンクしていよいよ生活が回りだせば均衡は破綻に至るが、やはり世相が災いするのか、同じオチでもスケアクロウとは違って厄介払いなノリに見えてしまう。

現代から眺めればニューシネマのパロをやるには世相が明るすぎて南こうせつが上滑りしている。脈絡をもたないエピソードを重ねるオムニバスの構造に世相と話の乖離が寄与しているのだが、脈絡のなさはかえって経年の感覚をもたらしながら、サイコスリラーをいい意味で発効させず、ベビーカーのくだりが闇深くなる。男の職歴が社会経済にリンクしていよいよ生活が回りだせば均衡は破綻に至るが、やはり世相が災いするのか、同じオチでもスケアクロウとは違って厄介払いなノリに見えてしまう。

暴力装置の体現者たちが正統性という目に見えないオカルトとの距離感を図りかね、その戸惑いが場面によって宗教的権威への感受性を変えるグルカ兵に投影されている。男は政治と呼ばれる正統性と物理的暴力の中間項に活路を見出し、政治が性欲を掻き立てるわかりみ深い副反応に直面する。プロビデンスの目が首の皮一枚で世界観を統一するような薄氷は、皮の削げたコネリーの首級に本来ならば真っ先に脱落しそうな薄毛を残置する。

暴力装置の体現者たちが正統性という目に見えないオカルトとの距離感を図りかね、その戸惑いが場面によって宗教的権威への感受性を変えるグルカ兵に投影されている。男は政治と呼ばれる正統性と物理的暴力の中間項に活路を見出し、政治が性欲を掻き立てるわかりみ深い副反応に直面する。プロビデンスの目が首の皮一枚で世界観を統一するような薄氷は、皮の削げたコネリーの首級に本来ならば真っ先に脱落しそうな薄毛を残置する。

日常芝居と怪獣活劇が互いに関連をもたない散乱した宇宙がマルチバースだと積極的に誤解されている。究極的には女が何を考えていたのかそこに関心があり、その内面に容易に行きつかせない誤導の試みはマルチバースを喜劇の間合いに落とし込み宇宙を瞬間的に統合するが、誤導が効きすぎると女は状況に反応するだけの記号にすぎなくなり、結果として男の懸想がわからなくなれば、宇宙の手ごたえのなさが増強されるにとどまる。

日常芝居と怪獣活劇が互いに関連をもたない散乱した宇宙がマルチバースだと積極的に誤解されている。究極的には女が何を考えていたのかそこに関心があり、その内面に容易に行きつかせない誤導の試みはマルチバースを喜劇の間合いに落とし込み宇宙を瞬間的に統合するが、誤導が効きすぎると女は状況に反応するだけの記号にすぎなくなり、結果として男の懸想がわからなくなれば、宇宙の手ごたえのなさが増強されるにとどまる。

男前は通じなかった。しかし共犯に足ると女には認められた。男を誘導しているのは営利と性欲を分化させない方策だ。仕事への執着で女の感化から退避するにしても度が越えると倫理すら超克してしまう。人の恋路を邪魔する童貞の陰湿な執念に堕ちてもしまう。職業人の極限に去来するのは怪物を成敗し公共の福祉に奉じる無心。その無感情こそ女を本気にさせたのだが、その頃には男はすれ違うように性欲を克服している。

男前は通じなかった。しかし共犯に足ると女には認められた。男を誘導しているのは営利と性欲を分化させない方策だ。仕事への執着で女の感化から退避するにしても度が越えると倫理すら超克してしまう。人の恋路を邪魔する童貞の陰湿な執念に堕ちてもしまう。職業人の極限に去来するのは怪物を成敗し公共の福祉に奉じる無心。その無感情こそ女を本気にさせたのだが、その頃には男はすれ違うように性欲を克服している。

淪落を家計に変換する感情の現金化や失意がブリに化ける魔法のような物象化は、喜劇をそれとして認識しない生硬い視点の逆流ではないか。ただ、緒形拳の文士らしくない暴力的な肉感がかろうじて叙体のかけ違いを繕っている。その実録シリーズのひなびた運動感覚は、練馬〜駿可台〜浅草にまたがる広漠な空間を圧搾し、石神井池のほとりでは夢のような怪力を発揮して家族を再興する。

淪落を家計に変換する感情の現金化や失意がブリに化ける魔法のような物象化は、喜劇をそれとして認識しない生硬い視点の逆流ではないか。ただ、緒形拳の文士らしくない暴力的な肉感がかろうじて叙体のかけ違いを繕っている。その実録シリーズのひなびた運動感覚は、練馬〜駿可台〜浅草にまたがる広漠な空間を圧搾し、石神井池のほとりでは夢のような怪力を発揮して家族を再興する。

くやしさはあくまで大人たちの専有物であり、中でもネポティズムへの憎悪が当面のくやしさを裏付けているから、大資本が早々にバックにつけばデヴィッド・ハーバーの代理戦争にすぎないレースに感情がともなわれなくなる。青年とオッサンを包摂するアイデアは別にあって、ハーバーの根源的なくやしさの発見こそ事実上のクライマックスなのだが、それすら今ではブルーカラーにすぎない父の課題には対応できず、息子にどう接したらよいか彼は最後まで戸惑っているように見える。

くやしさはあくまで大人たちの専有物であり、中でもネポティズムへの憎悪が当面のくやしさを裏付けているから、大資本が早々にバックにつけばデヴィッド・ハーバーの代理戦争にすぎないレースに感情がともなわれなくなる。青年とオッサンを包摂するアイデアは別にあって、ハーバーの根源的なくやしさの発見こそ事実上のクライマックスなのだが、それすら今ではブルーカラーにすぎない父の課題には対応できず、息子にどう接したらよいか彼は最後まで戸惑っているように見える。

ヴィランの見明凡太朗が意外にも指揮者として高峰の芸術に関わるのは正しい。状況を常に動かしているのはこの男なのだ。話の課題は佐野周二のオルガン返還にあり、彼は戦場で失明しているから、そこに社会的な負い目があるのだが、経済原則で稼働する見明は裁量でオルガンを左右できず、巫女的媒体である高峰を経由して間接的に自分の無意識に眠る善にアプローチするしかない。運動会ではこの意欲が対象を見失い空転暴走して群衆統制に失敗し、佐野にたいして人々が負っている借りを露見させてしまう。

ヴィランの見明凡太朗が意外にも指揮者として高峰の芸術に関わるのは正しい。状況を常に動かしているのはこの男なのだ。話の課題は佐野周二のオルガン返還にあり、彼は戦場で失明しているから、そこに社会的な負い目があるのだが、経済原則で稼働する見明は裁量でオルガンを左右できず、巫女的媒体である高峰を経由して間接的に自分の無意識に眠る善にアプローチするしかない。運動会ではこの意欲が対象を見失い空転暴走して群衆統制に失敗し、佐野にたいして人々が負っている借りを露見させてしまう。

経済的窮乏で物質的裏づけを失い丸裸になった精神は、おさまらない性欲を利用して譫妄を亢進させて戦場を仮構し、放置してきた自身の未成熟と向き合う。そのさい、文士の想像力は河合優実というマンガのように貫禄のある学生を構想して劇場を沸かせながら、男を物件へ同化させる。彼はその時なぜか、ダンディズムと呼ばれる形態に達している。

経済的窮乏で物質的裏づけを失い丸裸になった精神は、おさまらない性欲を利用して譫妄を亢進させて戦場を仮構し、放置してきた自身の未成熟と向き合う。そのさい、文士の想像力は河合優実というマンガのように貫禄のある学生を構想して劇場を沸かせながら、男を物件へ同化させる。彼はその時なぜか、ダンディズムと呼ばれる形態に達している。

問題となっているのは時間の創作であり、絶え間ない緊張の源泉となるのは、アウタルキーを侵犯する哀川翔との関係性である。すべてをVシネに変えてしまう哀川のハスキーヴォイスに抗するのは、ぼ〜っとした時間の延滞だが、外延する時間は否応なく社会を創造してアウタルキーを犯すため、男は事実上の自傷によって時間を体腔内に押し込み、その内臓の質感が女を熱狂させる。粘体化した時間はやがて哀川との関係に破綻をもたらすことだろう。

問題となっているのは時間の創作であり、絶え間ない緊張の源泉となるのは、アウタルキーを侵犯する哀川翔との関係性である。すべてをVシネに変えてしまう哀川のハスキーヴォイスに抗するのは、ぼ〜っとした時間の延滞だが、外延する時間は否応なく社会を創造してアウタルキーを犯すため、男は事実上の自傷によって時間を体腔内に押し込み、その内臓の質感が女を熱狂させる。粘体化した時間はやがて哀川との関係に破綻をもたらすことだろう。

男は他者に眠る本当の自分を鉱脈のように掘り当てたのである。本当の自分探しは社会化して連鎖し、それぞれの課題から解放された人間たちによってベンチャーが再興してしまう。が、やはりそこは社会小説で、コミューンが崩落したあかつきには性マイノリティは解放と社会的現実の狭間で明朗な加害と出会うのである。

男は他者に眠る本当の自分を鉱脈のように掘り当てたのである。本当の自分探しは社会化して連鎖し、それぞれの課題から解放された人間たちによってベンチャーが再興してしまう。が、やはりそこは社会小説で、コミューンが崩落したあかつきには性マイノリティは解放と社会的現実の狭間で明朗な加害と出会うのである。

ただでさえ分化の怪しい経済とアートの現場に純愛が混ざりこもうとしている。いくら動機が愛だと訴えても感情を説明せずにはいられない口舌が愛を記号に還元する。そもそも奇人に愛は不可能なのだが、奇人だからこそ口舌に乗せられて人造された愛の現場にのめりこんでしまう。愛の芽生えが禁じられるポルノの現場にあって人造であろうと尽力するうちに、純愛を保証する背徳へ人間たちはたどり着く。

ただでさえ分化の怪しい経済とアートの現場に純愛が混ざりこもうとしている。いくら動機が愛だと訴えても感情を説明せずにはいられない口舌が愛を記号に還元する。そもそも奇人に愛は不可能なのだが、奇人だからこそ口舌に乗せられて人造された愛の現場にのめりこんでしまう。愛の芽生えが禁じられるポルノの現場にあって人造であろうと尽力するうちに、純愛を保証する背徳へ人間たちはたどり着く。

各人の課題を一本の筋に収束させず、並行宇宙を俯瞰して現況是認の嘆じに終わるのでは芸がない。本当の課題は、変えられない事情にも自由意思が働いてしまう余地に潜み、自然災害に準じる事件に自責を介在させる時空の戯れが、死者の呪縛からの解放を実感させる。

各人の課題を一本の筋に収束させず、並行宇宙を俯瞰して現況是認の嘆じに終わるのでは芸がない。本当の課題は、変えられない事情にも自由意思が働いてしまう余地に潜み、自然災害に準じる事件に自責を介在させる時空の戯れが、死者の呪縛からの解放を実感させる。

モンテーニュのストイシズムをこれほど感情的に受容してしまうひ弱なエリーティズムに、不条理をマクロ的に分析する力は望めず、大隊長の教養を精査せずにはいられないように、事は個人的なマネジメントの失敗に矮小化されていく。エリーティズムを標榜する質の悪い庶民感覚は、プルタルコスの描くような感情を失った超人たちの闊歩する戦場に耐えられず、それに逆行する人間像に依存しエレジーの迫力に手を染めていく。

モンテーニュのストイシズムをこれほど感情的に受容してしまうひ弱なエリーティズムに、不条理をマクロ的に分析する力は望めず、大隊長の教養を精査せずにはいられないように、事は個人的なマネジメントの失敗に矮小化されていく。エリーティズムを標榜する質の悪い庶民感覚は、プルタルコスの描くような感情を失った超人たちの闊歩する戦場に耐えられず、それに逆行する人間像に依存しエレジーの迫力に手を染めていく。

下心を管理して誠意の信ぴょう性を担保するロマン主義に、下心があるようなないようなアイロニカルな技法を強いられた男は、死に際に自分の手紙を”代読”させられる。しかし、男性の諦念心理は目くらましであり、本当の課題は別にある。脳筋に対する知的優位はくやしさを中和するのだが、彼が脳筋であるほどそれに惹かれる女の聖性が欠落し、物語の前提が損なわれる。実は男は女の聖性を探る長い旅路を続けていたのである。

下心を管理して誠意の信ぴょう性を担保するロマン主義に、下心があるようなないようなアイロニカルな技法を強いられた男は、死に際に自分の手紙を”代読”させられる。しかし、男性の諦念心理は目くらましであり、本当の課題は別にある。脳筋に対する知的優位はくやしさを中和するのだが、彼が脳筋であるほどそれに惹かれる女の聖性が欠落し、物語の前提が損なわれる。実は男は女の聖性を探る長い旅路を続けていたのである。

フォークロアのような痴の聖化は社会時評といかにも相性が悪く単なる他虐に陥っている。他虐者を罰する試みは霧深い愚者の自意識を探るうちに、怪獣映画のような実験精神に至っている。その場しのぎを徳とする人間を放置すればどこに向かうのか。彼らを互いにぶつければいかなる化学反応が惹起されるのか。即興は戦場の物理的現実に対応する代表的な心性であり、そこで彼らが淘汰されない理由が知れるはずなのだが、社会時評は生真面目に他逆の懲罰をやってしまう。

フォークロアのような痴の聖化は社会時評といかにも相性が悪く単なる他虐に陥っている。他虐者を罰する試みは霧深い愚者の自意識を探るうちに、怪獣映画のような実験精神に至っている。その場しのぎを徳とする人間を放置すればどこに向かうのか。彼らを互いにぶつければいかなる化学反応が惹起されるのか。即興は戦場の物理的現実に対応する代表的な心性であり、そこで彼らが淘汰されない理由が知れるはずなのだが、社会時評は生真面目に他逆の懲罰をやってしまう。

食欲をはじめとする老人の生理がせん妄下の人体をかろうじて管制し、朝食を済ませたらもう夕食の時間のような老人の時間を体感させる。老人の生理は春子より乙羽の方に感応する津川というわかりみ深い合理性を時に発揮しつつ、春子を民俗コントの虜にして、そこに社会小説を接ぎ木できるような闇鍋を煮えたぎらせる。むろん鍋に接ぎ木できるわけはなく、老人たちは海没せざるを得ないのだが。

食欲をはじめとする老人の生理がせん妄下の人体をかろうじて管制し、朝食を済ませたらもう夕食の時間のような老人の時間を体感させる。老人の生理は春子より乙羽の方に感応する津川というわかりみ深い合理性を時に発揮しつつ、春子を民俗コントの虜にして、そこに社会小説を接ぎ木できるような闇鍋を煮えたぎらせる。むろん鍋に接ぎ木できるわけはなく、老人たちは海没せざるを得ないのだが。

ビデオゲームのインタラクティヴ性がなくなりキャラの挙措に介入できないとすれば、今や必然性を失ったスティープルチェイスに何の意味があるのか。ピーチの肢体を障害物で酷使させ運動を官能に変換する良い意味で下卑な自意識は、植物から類人猿へと階層化された植民地主義を構想せずにはいられないが、その政治的緊張こそ、デザインワークの思想のなさを尊くする。

ビデオゲームのインタラクティヴ性がなくなりキャラの挙措に介入できないとすれば、今や必然性を失ったスティープルチェイスに何の意味があるのか。ピーチの肢体を障害物で酷使させ運動を官能に変換する良い意味で下卑な自意識は、植物から類人猿へと階層化された植民地主義を構想せずにはいられないが、その政治的緊張こそ、デザインワークの思想のなさを尊くする。

パラノイアの男は女の不幸を自己憐憫に利用している。女は男の不幸の踏み台に積極的に甘んじて、みずからのPTSDを矮小化する。ふたりの利害が一致しすぎるあまり因果は倒錯して、蜜のような薄幸の味が奇妙に技巧的なサディズムの発作に人々を駆り立て、メリルにセックスアピールをやらせる荒事をこなしていく。多分これはチャーリー・カウフマンの『アダプテーション』に近い。

パラノイアの男は女の不幸を自己憐憫に利用している。女は男の不幸の踏み台に積極的に甘んじて、みずからのPTSDを矮小化する。ふたりの利害が一致しすぎるあまり因果は倒錯して、蜜のような薄幸の味が奇妙に技巧的なサディズムの発作に人々を駆り立て、メリルにセックスアピールをやらせる荒事をこなしていく。多分これはチャーリー・カウフマンの『アダプテーション』に近い。

男性性の喪失を課題にするのならば、マチズモへの揶揄がもはや賛歌と区別がつかなくなるほど饒舌となり、ヴァーホーヴェン映画のような屈折に至るのは自然だ。メリトクラシーの壁にぶつかり属性主義に走ってしまったケンを糾弾すれば、バービーのシスターフッドも問題となり、啓蒙の意図が不明になる。いずれにしてもメリトクラシーに憎悪があるのなら再分配を云々する話にもなろうが、性の政治学のテクニカル化もまた嫌うのである。

男性性の喪失を課題にするのならば、マチズモへの揶揄がもはや賛歌と区別がつかなくなるほど饒舌となり、ヴァーホーヴェン映画のような屈折に至るのは自然だ。メリトクラシーの壁にぶつかり属性主義に走ってしまったケンを糾弾すれば、バービーのシスターフッドも問題となり、啓蒙の意図が不明になる。いずれにしてもメリトクラシーに憎悪があるのなら再分配を云々する話にもなろうが、性の政治学のテクニカル化もまた嫌うのである。

露呈した脳へのフェティッシュな拘りは、いまだキャリアの頓挫を俯瞰できない消化不良に由来している。挙措を作りこむほど台詞が言えなくなる美川が暗躍し、人の密度が過密な街頭と釣り合わない西成の人工空間に情意の方向性を見失った無念は、赤井と原田のどちらに尺を配分するのか最後まで混迷したあげく、試合に冷や水を浴びせながら彼らの場違いな恋愛劇へと誤爆する。

露呈した脳へのフェティッシュな拘りは、いまだキャリアの頓挫を俯瞰できない消化不良に由来している。挙措を作りこむほど台詞が言えなくなる美川が暗躍し、人の密度が過密な街頭と釣り合わない西成の人工空間に情意の方向性を見失った無念は、赤井と原田のどちらに尺を配分するのか最後まで混迷したあげく、試合に冷や水を浴びせながら彼らの場違いな恋愛劇へと誤爆する。

男娼化した自覚は男の性欲をもはや持続させないだろう。この示唆は方々で女を抱いて回る過密スケジュールに影を投じ続け、永劫文化祭に滲む心身の疲弊が立場を越えた連帯を交錯させれば、単なる懐メロのプレイリストは失われようとしている文明の回顧に着手できるだろう。

男娼化した自覚は男の性欲をもはや持続させないだろう。この示唆は方々で女を抱いて回る過密スケジュールに影を投じ続け、永劫文化祭に滲む心身の疲弊が立場を越えた連帯を交錯させれば、単なる懐メロのプレイリストは失われようとしている文明の回顧に着手できるだろう。

相手の真意が不明なほど思慕が膨れ上がるのは自然が交配を駆り立てるからだ。実際に事に及んでしまえば信任は相互に確保されているため自然の駆り立てはすでに減じている。しかし、真意が不明なまま事に及ぶ状況があるとすればそれは何か。緊急避難としてやむを得ず許した体は危険だからこそ燃え上がってしまうのだが、この好ましい誤爆はなぜか男性性を試す究極の選択をかませ犬に突きつけ、彼の感情に寄り添ってしまうのである。

相手の真意が不明なほど思慕が膨れ上がるのは自然が交配を駆り立てるからだ。実際に事に及んでしまえば信任は相互に確保されているため自然の駆り立てはすでに減じている。しかし、真意が不明なまま事に及ぶ状況があるとすればそれは何か。緊急避難としてやむを得ず許した体は危険だからこそ燃え上がってしまうのだが、この好ましい誤爆はなぜか男性性を試す究極の選択をかませ犬に突きつけ、彼の感情に寄り添ってしまうのである。

南伊の反社は隣人も国家も信用しない原子社会の産物であり、デンゼルが迷い込んだ街は宇宙のどこにもないアトラクションに見える。この作りごとは反社が堅気に加圧してくるフラストレーションを巧みに制御する一方で、堅気の後援がなくともデンゼル一人で何とかなるため、堅気の決断や勇気が無駄になり西部劇としては道半ばになる。ただ、あの殺戮の後でも彼を平然と受け入れてしまう住民の暴力耐性に社会の荒廃を見るのである。

南伊の反社は隣人も国家も信用しない原子社会の産物であり、デンゼルが迷い込んだ街は宇宙のどこにもないアトラクションに見える。この作りごとは反社が堅気に加圧してくるフラストレーションを巧みに制御する一方で、堅気の後援がなくともデンゼル一人で何とかなるため、堅気の決断や勇気が無駄になり西部劇としては道半ばになる。ただ、あの殺戮の後でも彼を平然と受け入れてしまう住民の暴力耐性に社会の荒廃を見るのである。

前頭葉に課題をかかえる若者たちは男女ともに消費社会に対する免疫を失い反社に漂着した。現代邦画らしい社会小説に感性はとうぜんの帰結として世界観に経済を発見して、堂々たる反社青春活劇を構想し、手負いの動物と化した男たちは末期にチュールを喫す。女たちは感情を失っていて男たちの活劇に絡む能力がない。弱者がつぶしあうその無念とサイコのフワフワ煉獄。

前頭葉に課題をかかえる若者たちは男女ともに消費社会に対する免疫を失い反社に漂着した。現代邦画らしい社会小説に感性はとうぜんの帰結として世界観に経済を発見して、堂々たる反社青春活劇を構想し、手負いの動物と化した男たちは末期にチュールを喫す。女たちは感情を失っていて男たちの活劇に絡む能力がない。弱者がつぶしあうその無念とサイコのフワフワ煉獄。

男の芸術観が色ボケを正当化する方便に見えるのは、結婚で作曲家の仕事に脂がのる反証があるからだ。芸の魔性に身を売る主題はすり替わり、男が魔性の威力を見誤ることで色ボケは誤算的な格調に至るのだが、今度は赤い靴によって擬人化された魔性があらゆる憎悪を一身に引き受けてしまい、そんな代物に支配される女は嘆じをみじんも伴わない曲芸へ導かれる。

男の芸術観が色ボケを正当化する方便に見えるのは、結婚で作曲家の仕事に脂がのる反証があるからだ。芸の魔性に身を売る主題はすり替わり、男が魔性の威力を見誤ることで色ボケは誤算的な格調に至るのだが、今度は赤い靴によって擬人化された魔性があらゆる憎悪を一身に引き受けてしまい、そんな代物に支配される女は嘆じをみじんも伴わない曲芸へ導かれる。

夜職の足抜けは恋愛詐欺の典型的なペルソナであり、デンゼルはそのスキームにはまったと見えてしまう。この解釈はいわれないものではなく、手玉に取られた面は否定できないだろう。デンゼルのビジランテ癖は社会病理の一種だが、ソシオパスゆえに汚職警官の心中に入り込める。彼こそが劇中でただひとり人生の課題を抱えていて、反社が地獄のふたを開いてしまった活劇に陰影を与えるのだ。やがて、力の行使にとりつかれたナルシシズムが大陸をまたにかけたとき、その空間スケールが恋愛詐欺のスキームを克服する。

夜職の足抜けは恋愛詐欺の典型的なペルソナであり、デンゼルはそのスキームにはまったと見えてしまう。この解釈はいわれないものではなく、手玉に取られた面は否定できないだろう。デンゼルのビジランテ癖は社会病理の一種だが、ソシオパスゆえに汚職警官の心中に入り込める。彼こそが劇中でただひとり人生の課題を抱えていて、反社が地獄のふたを開いてしまった活劇に陰影を与えるのだ。やがて、力の行使にとりつかれたナルシシズムが大陸をまたにかけたとき、その空間スケールが恋愛詐欺のスキームを克服する。

若者を説教する愉楽に気を取られ筋は散乱する。ネタは唐突に割れ、メインとサブのプロットを絡ませるのは偶然の働きである。緩い筋の連なりは、やたらと攻撃力のある老女メリッサ・レオの錯視的怪演技をこしらえつつ、伏線の塊となり全編不自然な挙動に終始するペドロ・パスカルの暗さを父性欠如のストレスとして遡及的に合理化する。反社の足抜けから始まった父性復権のサブプロットは、精神的支柱を失い漂流する獣たちの挽歌へフィードバックされる。

若者を説教する愉楽に気を取られ筋は散乱する。ネタは唐突に割れ、メインとサブのプロットを絡ませるのは偶然の働きである。緩い筋の連なりは、やたらと攻撃力のある老女メリッサ・レオの錯視的怪演技をこしらえつつ、伏線の塊となり全編不自然な挙動に終始するペドロ・パスカルの暗さを父性欠如のストレスとして遡及的に合理化する。反社の足抜けから始まった父性復権のサブプロットは、精神的支柱を失い漂流する獣たちの挽歌へフィードバックされる。

地位やストレスに応じた顔を仕上げられない童顔の殺人機械は、理想論を現実の壁ではなくむらっ気で自壊させ、話は各々のキレ具合の競い合いに終始する。これは単なるミスキャストであり、アンディがリンチェイの役をやるべきなのだが、取り違いは金城の観察を通して痴情のもつれとして発現し、理想は性欲の言い訳だったと殺人マシンの行動を説明するのである。

地位やストレスに応じた顔を仕上げられない童顔の殺人機械は、理想論を現実の壁ではなくむらっ気で自壊させ、話は各々のキレ具合の競い合いに終始する。これは単なるミスキャストであり、アンディがリンチェイの役をやるべきなのだが、取り違いは金城の観察を通して痴情のもつれとして発現し、理想は性欲の言い訳だったと殺人マシンの行動を説明するのである。

新宗教と対峙するフィクションでは懐疑者こそ相対化されるのが作法であり、男に降りかかった神の嗜虐に意味を見出そうとするヨブ記的作業を通じて、相対化の意向は示されるものの風呂敷は畳めない。肉体から知性を分離する文系の邪念もビザ屋の反応で崩れるようでは性格の支離滅裂に終わる。キャバクラ説教の頓挫だけが作法に適うのだが、娘の再生不良も結局は邪念発動のタメにすぎないのである。

新宗教と対峙するフィクションでは懐疑者こそ相対化されるのが作法であり、男に降りかかった神の嗜虐に意味を見出そうとするヨブ記的作業を通じて、相対化の意向は示されるものの風呂敷は畳めない。肉体から知性を分離する文系の邪念もビザ屋の反応で崩れるようでは性格の支離滅裂に終わる。キャバクラ説教の頓挫だけが作法に適うのだが、娘の再生不良も結局は邪念発動のタメにすぎないのである。

アンファンテリブルを追い込む女の思い込みは、物証を残す幽体の合理性に打たれ、根拠に欠けるオカルト療法にのめりこみ、その天然が報われてしまえば、憎悪の吐け口がなくなってしまう。霊体をとらえようとするパンフォーカスがあらゆる視点に憑依し、事件の解明と療治の関係を整理できないまま混同したのである。

アンファンテリブルを追い込む女の思い込みは、物証を残す幽体の合理性に打たれ、根拠に欠けるオカルト療法にのめりこみ、その天然が報われてしまえば、憎悪の吐け口がなくなってしまう。霊体をとらえようとするパンフォーカスがあらゆる視点に憑依し、事件の解明と療治の関係を整理できないまま混同したのである。

誤解にこそ徳を見出せずにはいられない心性は集団のパフォーマンスを属人性に左右させず、ワシントンポストの編集部から大統領の大名行列に至るディテールがその組織信仰を雄弁に語る。相手の欲望に対応できるセラーズの自分のなさは社会を格納する人々の無意識のアイロニーとなり、社会創造の神話に加担する。

誤解にこそ徳を見出せずにはいられない心性は集団のパフォーマンスを属人性に左右させず、ワシントンポストの編集部から大統領の大名行列に至るディテールがその組織信仰を雄弁に語る。相手の欲望に対応できるセラーズの自分のなさは社会を格納する人々の無意識のアイロニーとなり、社会創造の神話に加担する。

侏儒と白人の女を対比させる挑発的な社会小説は忍び難く、男は自らの社会病理を社会小説と誤認してやり過ごそうとするも、本来は対立しない色ボケと仕事を対峙させる空転が器質にこじれにすぎない社会小説の気分を告発しつつ、若い女を前に未だイキってしまう老人のつらみを詳細にすくい上げてしまう。

侏儒と白人の女を対比させる挑発的な社会小説は忍び難く、男は自らの社会病理を社会小説と誤認してやり過ごそうとするも、本来は対立しない色ボケと仕事を対峙させる空転が器質にこじれにすぎない社会小説の気分を告発しつつ、若い女を前に未だイキってしまう老人のつらみを詳細にすくい上げてしまう。

恣意的に拡張される外延がキャラクターの尽力を無効化する。外延はそもそもなかったから拡張はできたと合理化して人間の内面へ課題をすり替えようにも、オチは地上の消失を否定して再建不能のイヤさを覆す。男が耐えた時間こそ最後に残った課題だったと思われるが、それを省略すれば筋のペース配分を誤ったように見える。幻影が殺意を喚起するくだりも意味を失っている。

恣意的に拡張される外延がキャラクターの尽力を無効化する。外延はそもそもなかったから拡張はできたと合理化して人間の内面へ課題をすり替えようにも、オチは地上の消失を否定して再建不能のイヤさを覆す。男が耐えた時間こそ最後に残った課題だったと思われるが、それを省略すれば筋のペース配分を誤ったように見える。幻影が殺意を喚起するくだりも意味を失っている。

フレディのやり方は迂遠である。まず母の人生が主題にあり、合わせ鏡のように、人の無意識に行動をゆだねる怪物の苦境がある。娘の窮状は大人たちのとばっちりにすぎないが、白昼夢の全能感に酔ってしまうのは彼女自身の瑕疵であり、宇宙改変に挑むまで増長すればそこに憑依の隙ができるのだ。

フレディのやり方は迂遠である。まず母の人生が主題にあり、合わせ鏡のように、人の無意識に行動をゆだねる怪物の苦境がある。娘の窮状は大人たちのとばっちりにすぎないが、白昼夢の全能感に酔ってしまうのは彼女自身の瑕疵であり、宇宙改変に挑むまで増長すればそこに憑依の隙ができるのだ。

女の形姿に嗜虐心を誘わせ受け手に背徳の負い目を負わせるようでいて、物語自体がサディズムとの距離感をはかりかねる疑惑が、受け手とキャラクターの視差からうかがえる。サイコ化は内密に進行させるのが作法である。本作は男の視点への切り替わりが明確で、そのわかりやすいサイコ化がキャリアの挫折を懲罰として正当化し、背徳の負い目を自覚させてしまう。言葉を尽くして弄されるサイコの自覚は、その明晰さがいかにもサイコに似合わず、当人の嗜虐を相対化できない。介護でキャリアが停滞するのは現代のありふれた挿話であるから、この課題に対応して様々な言説がこころみられている。その文芸競争の中で尊属殺人が解とされても工夫が足りないから誇張に走るのである。

女の形姿に嗜虐心を誘わせ受け手に背徳の負い目を負わせるようでいて、物語自体がサディズムとの距離感をはかりかねる疑惑が、受け手とキャラクターの視差からうかがえる。サイコ化は内密に進行させるのが作法である。本作は男の視点への切り替わりが明確で、そのわかりやすいサイコ化がキャリアの挫折を懲罰として正当化し、背徳の負い目を自覚させてしまう。言葉を尽くして弄されるサイコの自覚は、その明晰さがいかにもサイコに似合わず、当人の嗜虐を相対化できない。介護でキャリアが停滞するのは現代のありふれた挿話であるから、この課題に対応して様々な言説がこころみられている。その文芸競争の中で尊属殺人が解とされても工夫が足りないから誇張に走るのである。

母の不在が効いている父子家庭の話であり、父は妻を娘は母を乞うのだが、母権の再興を課題解決とみるのは誤りである。巻き込まれたダスティンは失恋の甘美なつらみを通じて父子家庭の不穏を体感する。問われているのは母の復活ではなく呪縛からの解放であり、母の幻影が消えた後も男の中には存在すると解釈するリリカルなアイデアが答えである。

母の不在が効いている父子家庭の話であり、父は妻を娘は母を乞うのだが、母権の再興を課題解決とみるのは誤りである。巻き込まれたダスティンは失恋の甘美なつらみを通じて父子家庭の不穏を体感する。問われているのは母の復活ではなく呪縛からの解放であり、母の幻影が消えた後も男の中には存在すると解釈するリリカルなアイデアが答えである。

昭和のモラルの恐ろしさと揶揄すればつらみは季節限定にすぎなくなる。老人には昭和のモラルを反啓蒙と認識できる知性があるのだが、啓蒙力は時を越えてくやしみを伝える一方で主知主義に傾き、知的障碍者や弟に対する蔑みを隠せず、彼の渡米にさしたる嘆じをもたらさない。むしろ北林谷栄の後期高齢者スリラーが日常に持続性がないと訴え弟退場後の課題を設定する。危機に対して社会はアウトカーストの進路を暗に提示する。

昭和のモラルの恐ろしさと揶揄すればつらみは季節限定にすぎなくなる。老人には昭和のモラルを反啓蒙と認識できる知性があるのだが、啓蒙力は時を越えてくやしみを伝える一方で主知主義に傾き、知的障碍者や弟に対する蔑みを隠せず、彼の渡米にさしたる嘆じをもたらさない。むしろ北林谷栄の後期高齢者スリラーが日常に持続性がないと訴え弟退場後の課題を設定する。危機に対して社会はアウトカーストの進路を暗に提示する。

いうまでもなく日本語話者にとってつらいのは、顔は庵野秀明なのに喋りは自閉でない保守派の枢機卿であり、これには最後まで慣れない。しかし試練にさらされた老人たちが次々と拉ぐなかにあって、この人はヒールのくせに崩れない。人格が状況を動かすのではなく、状況に応じて人格は修正され、封鎖と言いながら外部との往来規制は緩く、副官シスターの貫禄は無駄遣いである。考証は正しいのかもしれないが、まとまりのない美術はロケの都合を予感させる。諸矛盾が内臓の中に形を得るところまで意匠のなさは徹底している。

いうまでもなく日本語話者にとってつらいのは、顔は庵野秀明なのに喋りは自閉でない保守派の枢機卿であり、これには最後まで慣れない。しかし試練にさらされた老人たちが次々と拉ぐなかにあって、この人はヒールのくせに崩れない。人格が状況を動かすのではなく、状況に応じて人格は修正され、封鎖と言いながら外部との往来規制は緩く、副官シスターの貫禄は無駄遣いである。考証は正しいのかもしれないが、まとまりのない美術はロケの都合を予感させる。諸矛盾が内臓の中に形を得るところまで意匠のなさは徹底している。

一貫するのは美貌で性格が弱くなった課題であり、作家は嬉々としてこの弱さを食い物にしつつ、ダメ男たちの効用を検討する。利己心のごまかしになりかねない父の高説は、不幸の分ちを発明する。久我美子の趣味の悪い薄幸スリラーはブラックボックスとなった仲谷昇の偽悪を暴露するも、宮口精二にとっては淡島千景のわからない真意は地獄となって、誰も幸福にしておかないのである。

一貫するのは美貌で性格が弱くなった課題であり、作家は嬉々としてこの弱さを食い物にしつつ、ダメ男たちの効用を検討する。利己心のごまかしになりかねない父の高説は、不幸の分ちを発明する。久我美子の趣味の悪い薄幸スリラーはブラックボックスとなった仲谷昇の偽悪を暴露するも、宮口精二にとっては淡島千景のわからない真意は地獄となって、誰も幸福にしておかないのである。

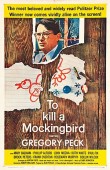

啓蒙の特性は驚異的な伝導性にある。留置場を襲うべく徒党を組み、反啓蒙に手を染める人々は、自分たちが啓蒙のおかげを被っていると知り動揺する。それを何人も見逃さないため2階の傍聴人は起立せずにはいられなくなる。しかし誰もが拒めぬからこそ声高に主題化されると途端に胡散臭くなり啓蒙は効力を失う。課題はそれとは明示しないで間接的に伝達する手法にあり、父は貧困にセンシティヴになり娘の天然が図らずしも倫理的脅迫となる。

啓蒙の特性は驚異的な伝導性にある。留置場を襲うべく徒党を組み、反啓蒙に手を染める人々は、自分たちが啓蒙のおかげを被っていると知り動揺する。それを何人も見逃さないため2階の傍聴人は起立せずにはいられなくなる。しかし誰もが拒めぬからこそ声高に主題化されると途端に胡散臭くなり啓蒙は効力を失う。課題はそれとは明示しないで間接的に伝達する手法にあり、父は貧困にセンシティヴになり娘の天然が図らずしも倫理的脅迫となる。

欲情して証拠を隠滅する予後不良の男に女は生物として欲情できないと常識は訴える。欲情で奇行に走る曲芸的人間の観察に仕方なく走るのは作家性を活かす意味で正しい。もちろん生物としての前提を覆すのでなければ状況追認に終わり、フィクションをやる意味がない。女はガチの恋をしていた。しかしそれはありそうもない。結末にあるのはその混乱に際して呈された女の曲芸的な感性である。

欲情して証拠を隠滅する予後不良の男に女は生物として欲情できないと常識は訴える。欲情で奇行に走る曲芸的人間の観察に仕方なく走るのは作家性を活かす意味で正しい。もちろん生物としての前提を覆すのでなければ状況追認に終わり、フィクションをやる意味がない。女はガチの恋をしていた。しかしそれはありそうもない。結末にあるのはその混乱に際して呈された女の曲芸的な感性である。

不条理の知覚が正義を発見する前提にある。なぜ憤れたのか。人間扱いされた幼少の記憶に至る旅は社会構成の体験でもあり、少年はそこで自分の群衆扇動の才に気づく。無能力な大人として人格化された機構の不備が諸悪の元だと教えてくれるのは、ホワイト職場である。広漠な馴致の語りは正義の憤慨を恐喝のつらみへとアイロニカルに転換するも、その迂遠さゆえにピークアウトは中盤の叛乱に来てしまう。

不条理の知覚が正義を発見する前提にある。なぜ憤れたのか。人間扱いされた幼少の記憶に至る旅は社会構成の体験でもあり、少年はそこで自分の群衆扇動の才に気づく。無能力な大人として人格化された機構の不備が諸悪の元だと教えてくれるのは、ホワイト職場である。広漠な馴致の語りは正義の憤慨を恐喝のつらみへとアイロニカルに転換するも、その迂遠さゆえにピークアウトは中盤の叛乱に来てしまう。

退魔師のトラウマにつき合うのはいかにも場違いだ。喪失した父権を乗り越えようとする家族に課題があり、退魔師がクライアントを自分の課題解消の手段にするのは悪手である。オッサンの事情に立ち入る不可解がサブプロットを延々と見せられているような違和感をもたらして悪魔のつけ入る隙を作り、父権の課題は新兵の成長へと誤爆する。玩具宣伝のようなアイテム依存の偶像崇拝傾向は、物理力を振えながらおそらくは恐怖の賞味に走るがゆえにエスピオナージを目論む悪魔に批判されている。

退魔師のトラウマにつき合うのはいかにも場違いだ。喪失した父権を乗り越えようとする家族に課題があり、退魔師がクライアントを自分の課題解消の手段にするのは悪手である。オッサンの事情に立ち入る不可解がサブプロットを延々と見せられているような違和感をもたらして悪魔のつけ入る隙を作り、父権の課題は新兵の成長へと誤爆する。玩具宣伝のようなアイテム依存の偶像崇拝傾向は、物理力を振えながらおそらくは恐怖の賞味に走るがゆえにエスピオナージを目論む悪魔に批判されている。

近代宗教の要件は人為を信用しないことにあるから、奇跡の描写にあたっては意図的なパフォーマンスを前提にはできない。本筋がゲイのこじれを包摂できていないのはかかる宇宙観に関連し、脈略がないからこそ性的少数者のくやしみが格別にもなり、状況対応に特化した天然の人を操作しうるような強烈な状況を語れもする。文弱幻想を正当化するのは天然の徳操なのである。

近代宗教の要件は人為を信用しないことにあるから、奇跡の描写にあたっては意図的なパフォーマンスを前提にはできない。本筋がゲイのこじれを包摂できていないのはかかる宇宙観に関連し、脈略がないからこそ性的少数者のくやしみが格別にもなり、状況対応に特化した天然の人を操作しうるような強烈な状況を語れもする。文弱幻想を正当化するのは天然の徳操なのである。

加藤剛のような深川通いの学生なんぞおるか的なネタが、家系に呪われるイヤさを作りごとにするのである。三角関係のスリルから立ち上がる、経済が人を奴隷にするメカニズムだけは万人に理解できると思うが、信欣三は早々に退場し負債は解消する軽さである。美男の精神世界を感受する器官がこちらに備わらないため、八戸以降は消化試合にすぎなくなる。が、何も起こらないからこそ、最果ての暗さだけはねちっこく抽出され美男の観念的つらみが何となく伝わるのである。

加藤剛のような深川通いの学生なんぞおるか的なネタが、家系に呪われるイヤさを作りごとにするのである。三角関係のスリルから立ち上がる、経済が人を奴隷にするメカニズムだけは万人に理解できると思うが、信欣三は早々に退場し負債は解消する軽さである。美男の精神世界を感受する器官がこちらに備わらないため、八戸以降は消化試合にすぎなくなる。が、何も起こらないからこそ、最果ての暗さだけはねちっこく抽出され美男の観念的つらみが何となく伝わるのである。